[一押し、この1枚]

日刊工業新聞社 編集局写真部 編集委員 田山浩一

2017年1月12日撮影、13日付紙面掲載

ドローン(飛行ロボット)が私たちの生活を変えると言われて久しい。

今回、福島県南相馬市で行われたドローンによる実験で、あらかじめ設定した緯度・経度の場所にGPS全地球測位システムによる誘導で無人で12キロメートル先に配送する実験が行われた。

米国の通販大手であるアマゾンがドローン配送の実証を進める中、出遅れ感の否めない日本勢。

今回の12キロという配送距離は自律制御のドローンでは世界最長であり、巻き返した。

千葉市に本社を置くベンチャー企業の自律制御システム研究所が実施し、NECや楽天も協力した。

飛行速度は時速43キロ。人間の目視内飛行を求める規制があり、沿岸を併走する船から監視しながら。

同社製ドローンは最高時速70キロ超。ただ、船が追いつけず、43キロにとどめた。

実験の舞台は、東日本大震災で津波が襲った南相馬の海岸線でもある。

だが、震災からもうすぐ6年。津波の爪痕をこの岩壁から見ることはない。

サーファーから注文された温かいスープを届けるという今回の状況設定。

注文通りのスープが届けられた。

今後は、ロボット活用先進地として、サーファーだけでなく、

被災地の産業界全体を温かく盛り上げてほしいと願わずにはいられなかった。

以上

共同通信社 ビジュアル報道局写真部

八田尚彦、播磨宏子、坂本佳昭、矢島崇貴、遠藤弘太

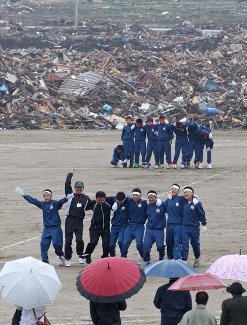

今年3月、岩手県陸前高田市旧市街地の震災から5年間の移り変わりを写したパノラマ写真6枚を配信した。これまで写真部全体で定点撮影を続けてきた。がれきに覆われた町はかさ上げ工事が進み、盛り土が目立つようになった。新たに建設された災害公営住宅も写真からうかがえる。

私は震災前の陸前高田の町並みを知らない。発生翌日に取材で市内に入ったのが初めて。海から数キロも離れた場所まで流入したがれきを前に愕然とした記憶が残る。定点撮影が複数の先輩カメラマンたちによって企画されたのは震災発生から間もなくたってからだ。GPS機能で撮影場所情報を取得しデータベースに入力していく作業は大変なもので、被災地全域の撮影対象は膨大な数に上る。地道な作業を続ける先人たちの背中を見つめてきた。今はその中に自分もいる。次世代に繋げるために継続していかなければならない。

以上

産経新聞社写真報道局 春名 中(はるな あたる)

2016年2月3日未明撮影、

3日付けサンケイスポーツ、夕刊フジ1面、4日付け産経新聞などに掲載

「警視庁は覚せい剤取締法違反容疑で元プロ野球選手の清原和博容疑者を逮捕…」。間もなく日付が3日に変わろうとしている2月2日深夜、仕事帰りに寄った地元の居酒屋で晩酌をしていた。常連客との会話が途切れ、なんとなくスマホのニュースサイトを流し見た時、驚愕し一気に酔いがさめた。

「すぐ出社するから」。デスクに連絡を入れてタクシーに飛び乗った。息を切らして到着した写真報道局にいたのは、険しい表情の当番デスクだけ。夜勤や泊まりの写真記者は既に取材現場へ向かい、もぬけの殻だった。デスクには警視庁に向かうよう指示を受けた。庁舎の車両出入り口に張り込み、移送される容疑者を狙うのだ。

その時、かつて同じ容疑で芸能人が逮捕されたときのことを思い出した。マスコミ各社は血眼になって立ち回り先や警察を取材したが、どこも空振り。容疑者は身柄を確保された後、警察病院で検査を受けてから警察署へ移されたことが、後になって分かった。

自分は出遅れている。この時点で警視庁前にカメラの砲列ができあがっているのは間違いない。「(取材者が)手薄な病院の出入り狙いで勝負したい」。デスクに申し出ると快諾してくれた。焦る気持ちを抑えながら、容疑者を護送した車両のナンバー情報を握りしめ、タクシーに飛び乗った。深夜の首都高で現場を目指す。車内では昔の思い出が頭の中を駆け巡った。

現役時代、自分の撮った写真で何度もスポーツ紙の1面を飾った強打者。右打者ながら、右翼へ放つ強烈な本塁打は今も鮮明に記憶している。1967年生まれの同学年。彼が在籍中、巨人担当になりキャンプや遠征先で酒席を共にしたこともある。〝片思い〟ではあるが他の選手以上に親しみを感じていた。

警察病院に到着しても容疑者を乗せた車両は見当たらない。辺りは静まりマスコミもいない。病院の外観を撮りながら駐車場も探す。「いないのかも…」。弱気な考えが頭をよぎる。次の瞬間、離れた場所にある救急搬送の出入り口に車が着いた。あわてて駆け寄るとメモと同じナンバー。同時に車は走り出した。

車中に人の姿は見当たらない。「空かも…」。そう思いながらも全力で追いかける。信号で止まったところで車内をうかがうが暗くて見えない。車内に向かってストロボで撮影すると後部座席に人が居るのが分かった。

信号が変わり発信する寸前、テレビ局のカメラクルーが現れ照明で車内を照らした。見慣れた〝野球選手〟が容疑者として座っていた。残念だが仕方ない。自分には撮影する以外、選択肢はなかった。これまで経験したことがない感情が交錯する中でシャッターを押した。わずか数秒の出来事。複雑な感情を押し殺し写真送信を急いだ。最終版に間に合う可能性があった。

パソコンに取り込んだ画像を見ると、かつての大打者が、気のせいなのだろうか少し小さく写っていた。

以上

読売新聞東京本社写真部 片岡航希(かたおか こうき)

中東などから連日多くの難民流入が続く欧州各国。秩序だった支援体制を構築できるのか議論が継続する中、今年に入り海路で欧州に渡った難民や移民は50万人を超えた。

その主な玄関口となっているのが、ギリシャ東部・レスボス島。トルコから10キロほどしか離れていないこの島には、難民を乗せてトルコを出発したゴムボートが連日続々と到着する。普段は観光客でにぎわうリゾート地の路上や海岸は、多くの難民であふれている。

9月上旬、取材活動をサポートしてくれるギリシャ人の助手と2人で島へ入った。上陸ポイントになっていると島の住人が教えてくれた海岸を目指すと、そこにはゴムボートやライフジャケットの残骸が無数に残されていた。つい数時間前に上陸した難民たちが残していったものらしい。

島の高台に車を止め、目をこらすこと約2時間、沖合に黒いゴムボートを見つけた。助手に車を飛ばしてもらい、上陸ポイントの海岸へ急行した。徐々に近づくボートをレンズ越しに確認すると、簡素な作りのゴムボートに50人近い難民たちがぎゅうぎゅう詰めで乗り込んでいる。もし波にあおられてバランスを崩したら・・・考えるとゾッとした。

居合わせたボランティアや観光客が旗を振りながら歓迎ムードを作る中、ゆっくりと岸に近づきボートは止まった。歓喜の声が聞こえてくる。足がふらつく難民の上陸をサポートしようと、オランダ人観光客が海へ入っていく。それにつられて自分も海の中へ歩を進めていた。両脇を支えられ涙ながらに上陸するイラクの数学教師、ラグダ・アルハシムさん(48)の表情にくぎ付けになった。家族6人でボートに乗り込み約3時間。背後には、対岸のトルコがくっきりと見えた。

「何度も波が襲ってきて怖かった。本当に良かった」。上陸後、こちらの拙い英語の問いかけに涙ながらに答えるアルハシムさんの姿に、これが不安と闘いながらの命がけの移動であることを改めて理解した。「ドイツで家族6人平和な暮らしをしたい」。彼女はこれからの生活への希望を語った。それと同時に母国への複雑な思いも。「私は母国を愛している。でもこうするしかなかった」。そう答えると、彼女は再び涙を流した。

以上

読売新聞東京本社写真部 佐々木 紀明(ささき のりあき)

2015年7月1日撮影

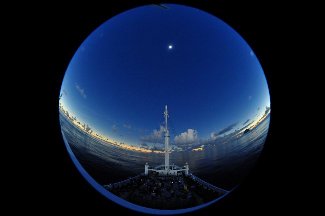

標準時と地球の自転による「天文時」とのずれを修正するため、1日の時間を1秒長くする「うるう秒」の調整が、日本時間7月1日午前9時前に世界で一斉に行われた。約3年に1度、「うるう秒」の調整が行われるが、平日に行われるのが18年ぶりとのこと。

平日もあって、東京都小金井市のJR武蔵小金井駅のコンコースには、たくさんの通勤するサラリーマンや学生らが足を止めその瞬間を見守った。

1時間前に到着すると、雨にもかかわらずすでにたくさんの人が待機していた。

電光掲示は撮影時のシャッタースピードによっては筋が入るなどの影響を受けるので、何度かテスト撮影を行い電光表示が消えないように設定した。

いざ、1分前になると我々取材する側も含め集まった人たちがソワソワし始めた。5秒前から「7、8、9」と大合唱が起こるなか、「60(秒)」の表示を多くの人たちが見守った。

撮影出来るのが当たり前であったが、画像を確認するまでは生きた心地はしなかった。撮影を終え、脚立から降りると同じ場所で撮影していたカメラマン同士で「撮れるのが分かっているけど緊張したね」と感想の声。

撮影後に取材した法政大学院の学生(24)は、「ほんの一瞬ですが、非日常の1秒を共有でき楽しめました。年越しカウントダウンとは異なり、余韻もなくまた日常に引き戻されました」と話していた。

コンパクトデジタルカメラやスマートフォンで撮影する様子は、まるで「60(秒)」の表示をバンザイして祝福しているようだった。

以上

東京中日スポーツ写真課 潟沼義樹(かたぬま よしき)

(2015年5月24日撮影・1面掲載)

大相撲夏場所で初優勝し、大関昇進を果たした関脇・照ノ富士。平成生まれでは初という若い大関だが、土俵上ではまさに鬼の形相を浮かべる。仕切りでは相手を穴でも開きそうなくらい鋭い眼光でにらむ。土俵際で撮影しているこちらまで、その気迫に寄り切られそうになる。

そんな照ノ富士も祝勝会では伊勢ヶ浜親方と女将さんから大盃に日本酒を注がれ、満面の笑みを浮かべた。一升瓶2本を最後まで注ぎきっても、関係者の祝福の声とカメラマンのシャッター音は鳴り止まず、「重い重い」と言いながら笑顔でポーズをとり続けてくれたサービス精神に感謝したい。

以上

共同通信社 稲熊 成之(いなくま しげゆき)

(2015年4月9日撮影、同日配信)

「西太平洋戦没者の碑」に供花後、アンガウル島(奥)に向かって拝礼される天皇、皇后両陛下=9日、パラオ・ペリリュー島(共同)

先の大戦の激戦地となり、日本兵約1万人がほぼ全滅したペリリュー島。同様に約1200人が玉砕したアンガウル島。今回の両陛下の慰霊訪問により、広くその名前が知られたのではないか。

戦後70年を経て、パラオは多くの観光客が訪れる南国のリゾート地になった。しかしその青く美しい海には旧日本軍の給油艦や〝ゼロ戦〟が沈み、うっそうと茂るジャングルには朽ちた戦車が残る。ペリリュー島でも戦死者の遺骨約2600柱が未収集のままだ。

4月9日午前、ペリリュー島南端に建つ「西太平洋戦没者の碑」に供花、拝礼の後、両陛下は青い海の先に浮かぶアンガウル島に向かい静かに頭を下げられた。このアンガウル島への拝礼は、訪問直前に陛下のご意向で予定に加えられたと聞く。今回の慰霊訪問に同行した東京写真記者協会加盟7社のうち、4社がこの「西太平洋戦没者の碑」を担当。私の撮影位置からは、10年来の宿願を果たされた陛下のご表情は見えなかった。しかし、ペリリュー島の紺ぺきの海に向かい深く拝礼される両陛下の姿を拝見して、これは速やかに日本に送るべき1枚になると思った。

「太平洋に浮かぶ美しい島々で、このような悲しい歴史があったことを、私どもは決して忘れてはならないと思います。」

8日、羽田空港出発時の、陛下のお言葉が胸に残る。

以上

日刊工業新聞写真部編集委員 田山浩一(たやま・こういち)

(2015年4月9日撮影)

全国農業協同組合中央会(全中)の定例記者会見で万歳章会長が涙をぬぐった。JAグループ解体につながる政府の農協法改正法案が閣議決定されたことを受け、辞意を表明した直後だ。

各社のカメラマンが並ぶ前で、ひと通りの質疑応答が終わり、これで会見も終わるかなという雰囲気。パソコンで本社に写真を送稿していた最中に、会長が腰ポケットからハンカチを取り出し、めがねを外して目をぬぐい始めた。

思わず、これは「まずいっ」と、すぐにカメラを構え直し撮った5秒間ほどのシーン。

「新しい全中のあり方を新会長の下でつくってもらいたい。私なりの区切りだ」と任期2年を残して退任することになった万歳会長。いろいろな思いがこみ上げたのにちがいない。

以上

東京新聞写真部 笠原 和則(かさはら かずのり)

(2015年3月13日撮影)

昨年から予告されていた日がやってきた。JRグループのダイヤ改正による寝台特急北斗星が定期運行を取りやめる3月13日が。前日は大阪と札幌を結んでいたトワイライトエクスプレスの最終運行日、翌日は北陸新幹線の金沢延伸開業と鉄道の話題が続く週末となった。私は現在、会社からデスク業務を命じられているが、この列車には様々な思い出があったので志願して取材に出かけた。

3月のダイヤ改正における寝台特急廃止はここ数年、毎年行われてきた“恒例”のイベントだが、今年の北斗星廃止で、とうとう「ブルートレイン」と呼ばれた青い寝台特急は日本から姿を消す。そんな思いもあってか、上野駅13番ホームには約3000人のファンが集まっていた。よりよい写真を撮ろうと大声を上げる人もおり、列車到着の際には緊張が走る場面もあった。

JR東日本から提示された撮影位置は、ホーム先頭の機関車が見える「プレスエリア」と、それ以外の場所。私は見送るファンと客車が撮影できるホーム終端を担当、もう1人が先頭に入った。プレスエリア外では脚立の使用が禁止されたこともあり、ファンの頭越しに撮影するのに苦労した。ホームの電光掲示板には行き先である「札幌」の文字が表示されていたので、これを味付けに、掲示板、北斗星、ファンの3つがうまく納まる位置にカメラを持って行って撮影した。しかし、高く掲げたカメラの背面液晶モニターはよく見えず、なかば当てずっぽうで撮影するため、なかなか構図が決まらない。何度か撮影してようやく納得できる写真が撮影できた。

翌日早朝には北陸新幹線金沢延伸、上野東京ライン開業と、明るい鉄道の話題が続々と入ってきたため、北斗星の話題はすぐに忘れられてしまったように思う。思い出の列車の廃止を残念に思うもやもやとした気持ちにも、こうした明るいニュースに触れ、また定期運行終日の取材を終えたことで一区切り付けることができた。

以上

デイリースポーツ東京報道部写真担当 村中拓久(むらなか たく)

(2015年2月2日撮影)

キャンプは、シーズン中とは違って選手とファンの距離が近い。サインをもらったり、記念撮影をしたり。そんな楽しみを求めて各球団のキャンプを訪れるファンが多いだろう。この期間中は選手の方も普段とは違うファンとの触れ合いを楽しみにしているものだ。

日本ハムの中田翔。チームの4番であり、今では侍ジャパンの4番も勤める日本屈指のスラッガー。時には髪の毛を金髪に染めたり、モヒカンに刈り上げたりと少し怖いイメージをお持ちのファンが多いかもしれない。

そんなこわもての中田が沖縄・名護で行われていたキャンプ2日目の全体練習終了後、クールダウンのため、後輩の白村投手と球場近くの海岸に向かった。近寄りがたい雰囲気の中、1人の少女がサインをもらおうと恐る恐る近づいた。するとその姿を見つけた中田は逆に自分から手招きして少女を呼び寄せた。持っていたボールにサインでもしてあげるのだろうと思ったら、なんと自身が着ていたシャツを脱いでサインし、その少女に優しく着せてあげたのだ。思いがけないプレゼントに少女は大喜びし、ぶかぶかのシャツを揺らしながら両親の元へ走って行った。

おそらく、その少女はこの日のことを忘れないだろうし、中田をずっと応援し続けるだろう。お決まりのサイン会やトークショーももちろんいいが、こんな形のファンサービスはさらにいいなと思いながら、シャッターを押した。

以上

時事通信社写真部 鴻田 寛之(こうだ ひろゆき)

(2015年3月1日撮影)

初来日した英国のウィリアム王子は3月1日、宮城県石巻市にあるニュース博物館「石巻ニューゼ」を訪れた。館内取材は事前の取り決めで、日英それぞれの新聞・通信とテレビ局4社が代表撮影することになった。

石巻ニューゼには、石巻日日新聞(いしのまきひびしんぶん)社が、東日本大震災直後に手書きで発行した号外「壁新聞」が展示されている。同社は輪転機などが津波で水没して使えない状況でも、炊き出しやラジオの安否情報放送、翌日の気候など生活に直結する情報を、ロール紙に直接油性フェルトペンで書き込み、毎日6部を避難所などに貼って新聞発行を続けた。その壁新聞は国内外で評価され、日本新聞博物館と米国の報道博物館でも永久保存されている。

当日、ウィリアム王子が到着すると、大勢の人々から歓声が上がった。震災当時、石巻日日新聞の報道部長として編集を指揮した武内宏之館長(現同社常務取締役)が王子を先導、震災翌日に撮られた衛星写真を前に説明を始めた。しかし、移動不可の撮影エリアからは王子の顔がよく見えず、私は5、6人のカメラマンと一緒に、王子が壁新聞を見ながらこちらに歩いてくる場面を緊張して待った。できれば「壁新聞の前でたっぷり立ち止まってほしい」と思ったが、壁新聞6枚が展示された数メートルを歩く時間は一瞬に感じた。「壁新聞を見ている時間より衛星写真を見ている時間の方が長い」と、焦って撮影した。

取材後、武内館長から王子について聞いた。「じっくり話を聴く誠実な方だった」と語り、壁新聞を見た後に子ども3人を津波で亡くした被災者の話を聞いて、退館前の記帳をする際に深く息を吐いたそうだ。その時そばにいた武内館長は「話をしっかり受け止めたのだろう」と語った。

石巻ニューゼには、壁新聞のほかに火がついて燃えた跡のある腕章も展示してあった。JR石巻駅から歩いて行けます。ぜひ見に行って下さい。

以上

読売新聞東京本社写真部 三浦 邦彦(みうら くにひこ)

(2015年2月7日撮影)

泊まり勤務に向かう電車の中で、渋谷のマンションで立てこもり事件が発生したことを知った。出社すると交代要員として現場に向かうことを命じられた。600mmの望遠レンズを持って現場へ。時間がかかると想定してまずは腹ごしらえだと食堂に入った。食べている間に解決しないかなと思いつつ外に出ると雨が降っていた。

男が立てこもるマンション14階のベランダが見通せる歩道には、写真部の先輩があらかじめ三脚を据えてくれていたのでそこにカメラをセットした。ピントを合わせようとAFボタンを押すと「ウィーン、ウィーン」とピントを探す往復運動を繰り返す音だけだった。現場が暗くコントラストが少ないからだろうか。あぶない、あぶない。本番でこれが起きたら撮り逃すと、男がベランダに立てかけた白いついたてにピントを合わせ、もうAFボタンは押さないと決めた。そのような現場なのでISO感度は51200まで上げ、シャッタースピードを100分の1、絞りf4に設定して警察官の突入を待った。現場到着から2時間弱が経過した午後8時40分頃、マンション屋上に5人の人影が現れた。黒い姿の特殊班がするするとロープで降下して男の部屋に入ると、あっという間に事件は解決した。

会社に戻ると、「10年前だったらこんな写真は絶対撮れなかった」と先輩に言われた。暗い現場でも写真が撮れるように高感度、高画質にカメラを進化させてくれたカメラメーカー。早い段階から現場入りし、絶好の取材位置を確保してくれた先輩。肉眼ではなかなか動きが見えない中、「今、捜査員がロープを垂らしました」など動きを実況してくれた隣にいたTV局リポーターに感謝したい。

以上

東京スポーツ新聞社、写真情報システム部 菊池 六平(きくち ろっぺい)

(2015年2月12日撮影、14日付紙面掲載)

<取材者の弁>

キャンプで初めての紅白戦を迎えた巨人のドラフト1位・岡本和真。試合開始前にベンチで素振りをしていると、グラウンドキーパーが散水を始めた。

普段からよく見かける光景なのだが、このような時は太陽光線で被写体の周りなどに虹が見えたりする。ドーム球場が増えた昨今ではなかなか狙えないチャンスだが、屋外の球場では“自然の恵み”によって思わぬ写真が撮れたりすることがある。

私が狙ったのは「巨人のドラ1岡本と虹」。ところが撮れた写真はまるで水を噴射するようなバットで素振りする岡本になった。写真には写っていないが、岡本の左手前に散水するグラウンドキーパーがいる。偶然のタイミングで素振りをしていた岡本のバットと重なり、まるでバットから水が噴射しているように写ったのだ。

狙って撮ったものではなく偶然写っていた写真でも、読者が目に留めてくれるならまぁいいか。

以上

読売新聞東京本社写真部 林 陽一(はやし よういち)

(2014年12月27日撮影)

<取材者の弁>

冒頭の4回転サルコーで転倒し、「あれっ」と一瞬思うも次々と演技をこなし、終わってみれば圧勝の3連覇を果たした。写真は終盤の回転での一コマで、体が細い羽生選手にもかかわらず手を高く上げた姿が力強く、掲載されたのがこの写真でよかったなと感じた。なにしろ女子ショートプログラム終了後に行われた男子フリーは締切時間ぎりぎりで、写真の加工も写真説明もつけず東京本社へ送っていたため、じっくりと写真を見返したのは送られてきたゲラを見た時だった。つまりこの写真は大量に撮影したカットを本社で選んでトリミングなど画像修整して出稿したデスクの仕事があってのもの。しかも近年はジャンプや回転の写真は表情などの問題であまり使われなくなっていたため意外に感じたのも正直なところだった。

さてフィギュアスケートは昔から好きではあったが、ちゃんとした大会を取材したのは2回目で、2003年に同じ長野のビッグハットだった。11年前のこの日は安藤美姫選手が女子初の4回転ジャンプを成功させて初優勝した日。2位は村主章枝選手、3位は荒川静香選手だった。

この全日本選手権大会で村主選手は引退を発表し、荒川選手はスケート連盟副会長としてプレゼンテーターを務めたのも印象的であった。そして忘れられないのは浅田真央選手で、11年前のこの大会がシニア大会デビューで8位だった。男子では高校生の高橋大輔選手が3位で表彰台に上がったのを覚えている。

今回、超満員の観客席や取材陣の多さに目を丸くし、出場選手や演技などに11年という時を感じた大会であったが、羽生選手は今後10年経っても現役で活躍し、素晴らしい演技をするのではないかと感じさせる大会であった。

以上

時事通信社写真部 田口 元也(たぐち もとや)

(2014年12月10日撮影)

<取材者の弁>

青色発光ダイオード(LED)の開発で赤崎勇名城大教授、天野浩名古屋大教授、中村修二米カリフォルニア大教授の3名が受賞したノーベル物理学賞。その授賞式がスウェーデン・ストックホルムで行われた。

出席者は最上級のドレスコードである「ホワイトタイ(燕尾服に白い蝶ネクタイ)」の着用が義務づけられ、報道陣にも厳粛な式の雰囲気を妨げない振る舞いが求められる。

今回の取材で一番重要な写真は、3人が一緒にメダルを持つ姿が収まっているもの。しかし式典中にそういった場面はないので、終了後に3人を呼び止めて絵作りする必要がある。つまり、取材のクライマックスは式の終了直後ということだ。

式が終了し、係員のゴーサインとともにステージに駆け上がる。息急き切って3人のもとへ行くと、教授たちは他の受賞者たちと和やかにあいさつを交わしている。ここはマナーが求められる場。強引に割って入るわけにもいかず、はやる心をグッと抑えて声を掛けるタイミングをうかがう。そうする内にも、受賞者の家族や関係者らが晴れの舞台で記念撮影しようとステージに上がってくる。あっという間に多くの人でごった返し、身動きすらとれなくなった。押しかける人たちに、最初に報道用の撮影をさせてもらうように頭を下げる。なんとか落ち着いたところで、3人にメダルを持ってもらうよう頼んだ。

24ミリの広角レンズでファインダーを覗く。「ち、ちかすぎる」。後ろから押される重圧を背中で押し返し、3人を画角に入れ声を掛ける。「メダルをもっと上にして、笑顔でお願いします!」。

時間にして10秒足らず、切ったシャッターはわずか数コマ。「終わりです」。係員の無情の声で撮影は終了した。

すぐにカメラの液晶画面で写真を確認。なんとか3ショットは撮れたが、表情が堅い・・。忸怩たるものがあったが、大急ぎで写真を日本へ伝送する。

すさまじい慌ただしさの中で授賞式の取材は終わった。無事にやり遂げた安堵感はあるものの、満面の笑顔をたたえた3人の写真を撮れなかったのが悔やまれる。少しのほろ苦さを胸に会場のコンサートホールを後にした。

以上

デイリースポーツ東京写真部 吉澤 敬太(よしざわ けいた)

(2014年10月30日撮影、31日付紙面掲載)

<取材者の弁>

ソフトバンクの3勝1敗で迎えた2014年プロ野球日本シリーズ第5戦は、序盤からソフトバンク・攝津と阪神・メッセンジャーの両エースの好投と、ファインプレー続出で7回まで0行進のしびれる展開。だが8回裏にソフトバンク・松田がメッセンジャーの左手の先をかすめる適時打を放ち、ついに均衡が破れる。

しかし9回、ホークス守護神・サファテのまさかの3四球で1死満塁。打席には阪神のムードメーカー・西岡剛。その5球目。一塁ゴロを捕った明石が本塁へ送球し、封殺。間髪置かずに捕手・細川が一塁へ送球するも、西岡に当たったボールが転々とする間に二走・田上が同点のホームイン…したかに思えた。しかし、審判は一塁を指差しアウトのポーズ。

「?????」

混乱のざわめきの後、球場は歓喜するファンの声で溢れかえった。結果は、打者・西岡が一塁へ向かう際にラインの内側を走ったとして守備妨害の判定。併殺となり、ソフトバンクの日本一が決まった。抱き合うホークスナインの手前には、審判団に猛然と抗議する阪神・和田監督。飛び交う怒号と交錯する歓声。撮影している自分も訳が分からない。今までプロ野球や高校野球など数え切れないくらい撮影してきたが、こんな優勝の決定シーンなんて、初めてだ。

ナインと抱き合いながらソフトバンク・秋山監督が、まだ抗議を続けている和田監督の方をちらりと見た。嬉しいけれど微妙な表情…。いったいどんな顔で胴上げされるのだろう?笑顔のない胴上げは華がないな…と心配したが、いざ胴上げとなったら満面の笑みで10回宙を舞った。「いままで10回胴上げされた優勝監督はいないから」という内川の粋な計らい。その10回目が、最も嬉しそうだった。今年で勇退する事になっていた秋山監督は、満面の笑みで有終の美を飾った。

一方で、阪神をひいきの球団としている我がデイリースポーツは、悲壮感たっぷりの紙面になったことは言うまでもない…。

以上

--------------------------------------------------------------------------------------------

毎日新聞社写真部 小川 昌宏(おがわ まさひろ)

(2014年10月16日撮影 毎日新聞ニュースサイトに掲載)

<取材者の弁>

36人が死亡、3人が行方不明の東京都大島町の土石流災害から1年となる10月16日朝、更地となった被災現場の献花台に、喪服の男性が2人、花束を抱えて訪れた。手を合わせる2人の向こうには、青い海と空が広がっていた。大島での取材は今回が初めてだった。前日、悪天候で見えなかった山が、この日ははっきりと見えた。

まさに「爪痕」のように残る山肌の土石流の跡に息をのんだ。一方、大勢が犠牲になった現場は、土砂だけが広がり、そこにあった人々の暮らしを想像することすら容易ではなかった。

だが、午後になると献花台が花であふれた。遺族や地元住民が、長い列を作って焼香していた。その光景が、この地にあった生活を、この地で生きた人たちを、想像させてくれた。忘れてはいけないと感じさせられた。

この災害現場を訪れたことがない大勢の読者に、人々の暮らしがあったことに少しでも思いを馳せてもらえる写真を撮らなければ、と強く思った。

以上

--------------------------------------------------------------------------------------------

産経新聞社写真報道局 大山 文兄(おおやま ふみえ)

(2014年9月28日撮影、29日付けグラフ面に掲載)

<取材者の弁>

長野・岐阜県境の御嶽山が噴火した翌日の9月28日、東京ヘリポートからチャーターヘリで現地に向かった。現場上空まで約1時間半。取材時間は1時間ほどだった。

秋が深まり色付く山々と対照的に、火山灰に覆われた御嶽山はグレー1色。太陽光を反射する山肌は雪景色のようでもあった。斜面を1列になって救助に向かう捜索隊の背後には登山者を楽しませていたはずの紅葉が広がっていた。

今回の空撮では主に800ミリの超望遠レンズを使った。揺れる機体からの手持ち撮影ではブレる可能性が高く不向きなレンズ。通常、航空取材で使用頻度が高い望遠レンズは400ミリ程度。しかし、噴火から丸1日たった現場の取材で、当たり前のことをやっていては前日と同じようなカットしか撮れない。写真に変化をつけようと、他社のカメラマンが使わないと思われるレンズをあえて選択した。

また、再噴火の恐れもあるため、普段より高い取材高度でも対応できるように考えた結果でもあった。過去には噴石に取材ヘリが直撃された事故も起きているほか、火山灰を吸い込みエンジンが停止する恐れもあるなど、噴火の航空取材には細心の注意が必要だ。

あえて超望遠レンズで撮った現場は、細部が表現されており「自然の脅威」を、より強く伝えられたと考えている。

最後に、今回の噴火で亡くなられた方々のご冥福を心からお祈り致します。

以上

--------------------------------------------------------------------------------------------

中日新聞社写真部 中森 麻未(なかもり まみ)

(2014年9月27日撮影、28日付け中日新聞、東京新聞に複数枚掲載)

<取材者の弁>

9月27日午前11時53分ごろ、御嶽山が噴火した。予知の難しい水蒸気爆発から起こった噴火とのことで、山頂付近にいた大勢の登山者が巻き込まれる大惨事となった。一報が入るとすぐにヘリコプターで離陸、雲の上に噴煙が上がる様子を岐阜県側から撮影し、夕刊の締め切りに間に合わせた。

その後、再び御嶽山上空に戻って撮影して松本空港に着陸、約1時間給油作業等を行い、16時ごろ再び御嶽山へ向かい、日没後まで撮影して名古屋空港に帰投した。

現場に向かうヘリコプターの中では、噴火と言っても湯気が上がる程度だろうと思っていた。しかし現場に着いてみて、その規模の大きさと、まるで生き物のようにもくもくと噴煙を上げる様子に驚き、ひたすらシャッターを切り続けた。ふと我に返り、噴煙の下にまだ何人もの人がいると思うと、大丈夫だろうかと心配でならなかった。

また、避難者を撮影しようと雲の下まで高度を下げると、撮影場所によってはヘリコプターのフロントガラスに火山灰混じりの灰色の雨粒が当たることもあり、運行乗務員も飛行に細心の注意が必要だったようだ。

私は2011年に企画取材で御嶽山を撮影したことがあった=雪に覆われた山頂の写真=ので、着陸後にその時撮影した夕日に輝く御嶽山のようすを思い返してみた。しかし27日に撮影した噴煙を上げる御嶽山と、噴火前の穏やかな御嶽山がどうしても同じ山だとは思えなかった。今回の噴火で不幸にも亡くなった方々のご冥福をお祈りします。

以上

--------------------------------------------------------------------------------------------

スポーツニッポン新聞社東京本社写真部 沢田 明徳(さわだ あきのり)

(2014年8月16日撮影、17日付紙面掲載)

<取材者の弁>

残暑厳しいお盆明けの8月16日。オーストラリアで行われる競泳のパンパシフィック大会の壮行イベントの取材に向かった。萩野、瀬戸らの活躍で注目度の高い競泳だが、この日のイベントには現役トップ選手の姿は無し。「今日はボツかな」と紙面掲載を半ばあきらめていたのだが、会場に水泳界の「レジェンド」北島康介選手が現れた。そしてイベント会場の中心には巨大な金魚鉢のような透明の特設プールが。

「これは面白いことになるかも」と期待すると、水着姿の北島選手が特設プールに入り泳ぎ方の見本を披露しはじめた。真剣に平泳ぎを披露する北島選手だったが、何かが変だ。水上の上半身と水面下の下半身が横にズレて見えるのだ。空中と水中での光の屈折率の違いから起こる現象で、思わぬ珍ショット撮影機会の幸運に心弾ませシャッターを切ったが、イベントを見に来た人たちにとっては泳法の良い見本になったのだろうか?

以上

--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社大阪支社写真映像部 八田 尚彦(はった なおひこ)

(2014年3月15日ほか撮影 6月12日前編、8月下旬に後編配信)

<取材者の弁>

1キロにも満たない体重のカラスにしたら、さぞかし重労働なのだろう。路上の針金ハンガーをくちばしでくわえると、脚を深く折り、地面を蹴るようにして飛び上がった。目指す先は目下、巣作り中の電柱の上だ。住宅の屋根にとまってときどき翼を休めつつ、最後は意を決したような大ジャンプ。「この1枚」の写真は、まさに巣に迫らんとして渾身の力で羽ばたいているところだ。

苦労して運んだハンガーも、しかし、置き場所が悪いと地上に落下してしまう。電柱の下には、巣から落ちてきたと思われる木の枝やらハンガーやらが散乱。このハンガーもどうやら一度誤って落下させたもので、カラスが再びチャレンジする場面に私は出くわしたというわけだ。

カラスが巣材としてのハンガーに目を付けたのは、もう何十年も前のこと。クリーニング店などを通して家庭に普及したハンガーを、

巣の土台として強度十分な格好の巣材になるということで、ベランダから失敬していくようになったのだ。

そんなハンガー好きなカラスを、同僚の武隈周防カメラマンと追い続けること1年。毎日のように巣を探しては空を見上げ、ツイッターなどのSNSで「ハンガーを使った巣がある」という情報があれば、東京や広島などへも飛んだ。警戒心の強いカラスの執拗な威嚇に、何度もくじけそうになりながら、大津市内でようやく撮影にこぎつけた。

共同通信社大阪支社では2013年春から1年間、動物をテーマにした企画取材を行った。若手中心の有志9人のカメラマンが、のべ700時間の張り込みと、仕掛けカメラなどで撮影。野生動物だけでなく、ペットや動物園の動物も対象にした。タイトルは、生きものたちの強い生命力を表す、鳥獣戯画ならぬ『鳥獣VIVA!』。全28回を今年6月から8月にかけて配信し、現在、加盟社の紙面で好評連載中だ。

・彼岸の墓地でお供えの花や菓子を盗み食うニホンザル

・繁華街の自転車の車輪で羽化を始めた蝉の幼虫

・未明の住宅街のごみ置き場でごみを漁るイノシシ―

出会った動物たちはみな人間社会の傍らで、人の生活をうまく利用し、したたかにたくましく命を紡いでいる。しかし時としてそれは、人の暮らしとの間に摩擦も生む。動物たちの写真を通して、両者の関わり合いを見つめ、いのちを考えるひとつのきっかけになれば、と思っている。

(これらの一部が、共同通信47newsウェブのトピックス覧に掲載されている。http://www.47news.jp/47topics/e/256592.php)

以上

--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社写真部 遠藤 望(えんどう のぞむ)

(2014年9月8日撮影=現地時間、同日配信)

<取材者の弁>

錦織圭が順調に勝ち上がり、米大リーグヤンキースの取材をしているカメラマンの間で「これはテニス取材に行かねば」との話が出ていた。錦織圭がジョコビッチ戦に勝ち決勝進出が決まった後、私もテニス全米オープンの取材申請を出した。

昨年までは読売新聞も大会初日から取材をしていたが、今年はしておらず、共同通信の現地カメラマンだけが取材を継続。そのため弊社だけがコート脇に入れる腕章とカメラポジションを一つ割り振られていたことに、実は助けられた。

追加で取材に入った私と他社カメラマンが受け取ることができたのはデイリーパス(一日限りの取材パス)。このパスではコート脇に入ることは認められず、3階席コンコースからの撮影位置になる上、取材用腕章を30分ごとに報道受付に返却せねばならない。順番待ちしているカメラマンがいなければ再度腕章を受け取って再取材することになる。実にばたばたした取材となった。

錦織圭が必死の表情でリターンしている「この1枚」は、3階席から撮影したものだ。バックがすっきりしていて形もよく、迫力のある1枚となった。実は、現地カメラマンと調整し、第1セットだけ交代する形でコート脇に入って撮影をした。私の方がカメラとレンズ装備が充実していたこともあり、了承を得たのだった。なんと言っても近い分だけ気迫が伝わってくる場所だ。しかし、ナイスショットはどの場所で撮れるか分からない。

決勝会場は満員で日本からの観客も多く錦織圭への声援が多かったが、ストレート負けを喫してしまい、準優勝の快挙であるが終始、表情は暗いままだった。やはり準決勝でジョコビッチに勝った時が一番の盛り上がりだった。

毎年取材している外国通信社の撮影ポジションは非常によい場所で、写真データは全量送信し、フォトエディターが素早く配信。写真のクオリティも速報性も全くかなわないが、日本人の歴史的快挙を日本のカメラマンとして伝えることができて良かったと痛烈に思った取材だった。

--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞大阪本社写真部 大久保 忠司(おおくぼ ただし)

(2014年8月23日撮影、25日夕刊グラフ面に掲載)

<取材者の弁>

広島市で土砂災害が発生した8月20日、早朝に大阪を発ち、現地に入った。夕刊グラフ面「ズームアップ」の取材を続けていた時に、本社デスクから米グーグル社の「ストリートビュー」画像と現状を比較して、災害の恐ろしさを表現できないかという提案があった。

対象はやはり、最も被害が大きかった安佐南区八木地区しかない。ストリートビューを見ると、かつて私が広島総局で勤務していた頃と変わらぬ、自然に恵まれた町並みがあった。しかし、今は「本当に同じ場所だろうか」と目を疑いたくなるような惨状が広がっていた。笑顔の子供たちが行き交った生活道路が、大量の土砂に埋まり、大きな岩が散乱していた。

広島市、呉市などを集中豪雨が襲い、多くの死者を出した1999年の土砂災害を機に、危険の周知や警戒態勢整備などを目的とした土砂災害防止法が制定された。あれから15年。行政は適切な対応を取ってきたのか。「失った歳月」を思わずにいられなかった。

亡くなられた方や、その家族、関係者の悲しみを忘れず、丁寧な取材をこれからも続けていきたい。

--------------------------------------------------------------------------------------------

中国新聞社編集局映像部 荒木 肇(あらき はじめ)

(2014年8月23日撮影、24日付朝刊 写真グラフ面に掲載)

<取材者の弁>

20日早朝に発生した広島市北部の土砂災害。初めての週末となった23日には多くのボランティアが現地に入っていました。青空が見えた昼ごろ、被害の多かった地区の一つ、緑井にも多くの人たちの姿がありました。道路は山から流れてくる水が川のように流れ、民家にたまっている状態だった。

撮影した写真は、被災した住宅周辺で、地元沼田高校の女子柔道部員が泥だらけになりながら庭先にたまった土砂を取り除く場面でした。周りには被災者の知り合いや、手助けになればと集まった人たちが協力していました。

災害から1週間が経ちましたが、まだまだ土砂の多くは片付いていない状況です。天気も不安定で住民の方も不安な毎日を過ごしています。全国から多くのボランティアの方々が集まってきています。一刻も早い復旧を願っています。

28日午後7時までの警察情報では、死者72人、行方不明4人。

--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社広島支局 西詰 真吾(にしづめ しんご)

(2014年8月20日撮影 同日配信)

<取材者の弁>

広島市で大規模な土砂崩れが発生した20日前夜、大阪写真映像部から広島支局に赴任している私が住む同市内の地域では、遠くに雷鳴が聞こえるだけで雨はあまり降らず、このまま大雨の峠は越えるかと思っていた。翌朝6時過ぎ、同部からの連絡で出社し、午前8時45分、現場に向けて広島ヘリポートを飛び立った。

当初の連絡は男児2人が生き埋めという情報しかなく、土砂崩れ発生は一カ所というイメージだったが、実際に現場上空に到着して、息を飲んだ。同市安佐南区の八木地区から緑井地区にかけての山肌のあちこちで、まるで巨大な手の爪でひっかかれたかのように土砂崩れが発生しており、ふもとの住宅地では、数多くの家屋が被害に見舞われていた。

今まで見たことのない光景が目の前に広がっている。倒壊した家屋、一階部分が土砂で埋もれた家屋、横転した自動車、屋根の上で救助を待つ住民、流れ落ちる濁流・・・。自然災害が比較的少ないと言われる広島でこんな事が起こるとは・・・正直、息をのむ感じで目の前の光景が信じられなかった。

21日までに入った情報では、39人が死亡、26人が行方不明になっている。住宅は45棟損壊し、120棟以上で浸水被害、110か所以上で崖崩れが見つかった。359世帯830人が避難しているという。被害が集中した安佐南区では、20日から夜を徹して救助、捜索活動を続けている。これ以上犠牲者が出ないことを祈るばかりだ。

--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 日吉 健吾(ひよし けんご)

(2014年8月7日撮影、8日付け朝刊社会面に掲載)

<取材者の弁>

当初、取材する予定はありませんでしたが、土地のかさ上げ工事が本格化し、かつての土地でおこなわれるのは今年最後になりそうだと分かりました。今の岩手・陸前高田を象徴する写真にしたいと思い、背景に高台造成地から出る土砂を運ぶ巨大ベルトコンベヤーを写し込むことにしました。

ところどころに高さ5メートル程度の盛り土があったので、そこに上って移動しながら撮影しました。山車が動くので複数台をからめることに苦労しましたが、土砂と巨大ベルトコンベヤーの背景も分かる1枚となりました。

東日本大震災から3年5カ月あまり。これからも被災地の今を伝える写真を発信していきたいです。

--------------------------------------------------------------------------------------------

東京新聞写真部 平野 皓士朗(ひらの こうしろう)

(2014年7月26日撮影、27日朝刊社会面に掲載)

<取材者の弁>

昨年は突然の大雨のため途中で中止となってしまった東京の夏の風物詩・隅田川花火大会。今年はバッチリ晴れてくれた。さて、肝心の撮影ポイントだが、スカイツリーを絡めた撮影ポイントは探求の余地ありだが、今年も昨年先輩が撮影した場所と同じビルの屋上から撮影した。

いろいろな地方の花火大会を撮影してきたが東京では初めての経験。今までは下地の建物や観客などを撮影し、その部分を隠して多重露光でカメラを左右や上下に振り画面に花火を配置して撮影してきた。

しかし今回はスカイツリーを入れるため、そういうことはなかなか出来ない。

ツリーと花火が上がる部分がほぼ同じためバランスよく配置するには花火の広がりや高さを注視せねばならず、長時間露光でシャッターを切っていった。

個人的には少しボリューム不足だったことと絞りすぎて光の線が細くなってしまったのが反省点だ。自分の周りでは当然宴会をやっていて、お客さんからお裾分けの誘惑に耐えた自分をちょっとだけ褒めてあげたい。

花火はどこで見ても美しい。今年はいい天気で、観客たちもじっくりと味わえたのではないだろうか。来年はどんな場所からどのように撮ろうか今からゆっくりと考えてみたい。

--------------------------------------------------------------------------------------------

報知新聞東京本社編集局写真部 頓所 美代子(とんしょ みよこ)

(2014年7月20日撮影、21日付朝刊7面に掲載)

<取材者の弁>

所属のイタリア1部(セリエA)・インテルでの5年目のシーズンに向け、成田空港から出発した長友選手。午前の空港は長友到着やいなやスマホをかざしながら殺到するファンで騒然となった。

普通、出発前の選手はあまりファンサービスせずに淡々と搭乗口に向かう。けれども長友選手は通りすがりのちょっと無遠慮な男性ファンに対してさえ握手で応対していた。

写真は搭乗ゲートで同じイタリア行きチケットを持った親子3人組みが報道陣と同じ場所で仁王立ち、お父さんがカメラを構え小学生の男の子と母親が手を振っていた近くで撮影したもの。

マスコミやファンに「塩対応」する選手を見慣れているせいか、飛行機に乗り込む直前まで見送る人々に丁寧に応えながら歩く長友選手の姿に感心してしまう1コマだった。

--------------------------------------------------------------------------------------------

日本経済新聞社写真部 上間 孝司(うえま こうじ)

(2014年7月13日撮影=現地時間、14日夕刊に掲載)

<取材者の弁>

0-0のままもつれ込んだ延長後半113分、左サイドのドリブル突破から上がったクロスに、ゲッツェが見事な胸トラップでボレーシュート――。素早い展開だったが、不思議と落ち着いてシャッターを切ることができた。

ドイツ-アルゼンチンの組み合わせとなったサッカーワールドカップ(W杯)ブラジル大会の決勝戦、カメラマンの場所取り争いも熾烈を極めた。ゴールライン沿いで唯一空いていたのは、足元の電源機器が邪魔くさい、ゴールポストに最も近い席だった。死角が多いためにあまり好まれない位置だが、W杯を経験した先輩からは「良い写真を狙うならポスト寄りも悪くない」とのアドバイスをもらっていた。ゴールに向かってくる選手を真正面から捉えられるからだ。このゴールシーンについてはコーナーに近い席ほどゲッツェの背中しか見えない角度となり、結果的には私の席がベストポジションになった。運も味方してくれたようだ。

この1年間、W杯に照準を合わせて数々のサッカー取材を積んできたが、あえてゴールポスト寄りの位置で撮影することも多かった。「W杯では撮りたい場所で撮れることのほうが少ない」という先輩の言葉ゆえだ。実際、その通りだった。

これまで積み重ねてきた経験、先輩の教え、そして運。決勝という舞台で全てが上手く結び付いてくれた。この瞬間のために準備をしてきた、そう感じられる1枚になった。

--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 高橋 雄大(たかはし ゆうた)

(2014年7月10日撮影、同日夕刊1面掲載)

<取材者の弁>

午後7時過ぎ、機材を片付けて帰宅しようかというタイミングで、土砂に一家が巻き込まれたという一報が届いた。自分が現在赴任している朝日新聞名古屋本社は原則、愛知、岐阜、三重の三県が管轄エリアだ。とはいえ、東京から現場に向かうより名古屋から近い今回の南木曽町のような場所は当然名古屋から向かう。

デスクと相談し、雨具やヘルメット、衛星電話などの災害取材用の機材をまとめて、すぐ現場に向かった。あちこちで通行止が発生した影響でカーナビは全く役にたたない状態。地図を頼りに現場に向かったものの途中で渋滞に巻き込まれ、現場に着いたのは日付が変わる直前だった。周囲は真っ暗で、二次災害の危険性もわからないため、目の前で行われていた警察の捜索作業の様子をとりあえず朝刊用に出稿するのが精一杯だった。

夕刊用には被害状況がわかる写真が必要になるだろう。夜が明けて見えてきたのは、橋脚が流されて宙ぶらりんになった線路、土砂に流された住宅の跡、ひっくり返しになった車…。あちこち夢中になって撮影し、夕刊用に出稿した。しかしながら、想像を上回る被害に言葉が出なかった。

--------------------------------------------------------------------------------------------

日刊スポーツ新聞社写真部 狩俣 裕三(かりまた ゆうぞう)

(2014年7月4日撮影、6日付け紙面掲載)

<取材者の弁>

ネイマールがボールを持った瞬間、スタンドのボルテージは一気に高まり、歓声のボリュームも一層大きくなる。今大会の紛れもない主役、そのパフォーマンスに全世界が注目している。カメラを構える私もそれは同じ。主役の一挙手一投足は、すべてカメラに押さえる気概でピッチと対峙(たいじ)している。

ハプニングが発生したのは試合終了間際の後半41分だった。ルーズボールを追うネイマールの背後を、コロンビアDFスニガが急襲した。プロレス技のジャンピングニーの様な体勢から右ひざが腰に打ち付けられ、ネイマールはピッチに倒れ込んだ。

普段は「倒れすぎる」と評されるネイマールだが、今回は様子が違う。なかなか起き上がってこないまま時が流れ、異変を察知したDFマルセロがチーム医師を呼んだ。ブーイングと悲鳴が激しく交錯する中、ネイマールは担架で退場した。診断の結果は第3腰椎の骨折で全治4週間。この瞬間、今大会最大の主役は試合を残したまま、大会から去ることになった。

私にとって、このコロンビア戦が初めてのネイマール取材だった。身のこなし方や表情、すべてに華があった。「撮り逃しは許されない」緊張感を抱えながらも、その一挙手一投足に魅了されていく自分に気付いた。「撮っていて楽しい」そんな気分にさせてくれた。「もう少し撮影していたかった」は、偽らざる本音である。

--------------------------------------------------------------------------------------------

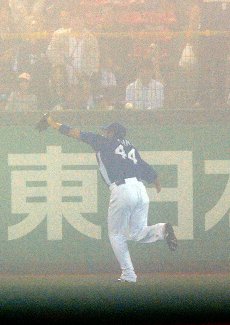

撮影:東京中日スポーツ 沢田 将人(さわだ まさと)

(2014年6月24日撮影、26日朝刊運動面掲載)

<取材者の弁>

サッカーのワールドカップブラジル大会1次リーグC組の試合が終わった。 日本は1勝もできない残念な結果で、勝っても負けても新聞紙面に写真は載るが、1面に大きく写真が掲載されても、現場のカメラマンたちの気持ちは「晴れやか」ではないだろう。

新聞紙面で要求されるサッカーの写真はゴールシーン。ところがサッカーを担当するプロカメラマンでも、必ず撮影できるわけではない。手前にディフェンスの選手がかぶることもある。そのため、ゴールとその後の喜びが撮影できる確率の高い撮影位置に皆が入りたがる。具体的にはゴールライン後方のコーナーフラッグに近い位置。皆入りたい場所が同じということはその場所取りがいつも熾烈を極める。今回日本が入ったC組は、ブラジルやスペインなど世界中の注目を集めるチームがいなかったためか、取材するカメラマンの数が、他の試合に比べれば少なかったようだが、だからといって場所取りが楽になることはなかった。

カメラマンは試合当日の朝5時や6時にはホテルを出て競技場に向かう。競技場入り口で開門を待ち、その後プレスセンターで座席の割り当てを受けることになる。場所取りがすむまで気が気ではなく、競技場外にサポーターを撮影に行く余裕もないのが現実だ。

この写真は日本-コロンビア戦の先制ゴールとなったPKの場面。クアドラド選手が放ったPKが、ゴールネット後ろに設置したリモートカメラの目の前に飛び込んできたもの。無線撮影装置が普及してからこうした写真をよく目にするようになったが、ここまでカメラの正面にボールが飛び込んでくることはまずない。試合は日本にとって厳しい結果だった。皮肉にも、試合結果の悲運とは逆に写真は偶然にも上出来だった。

--------------------------------------------------------------------------------------------

デイリースポーツ写真部 西岡 正(にしおか ただし)

(2014年6月8日撮影、9日付け競馬面に掲載)

<取材者の弁>

数日前から激しく降り続く雨は、東京競馬場の芝コースをかなりの不良馬場にしていた。それまでのレースでは泥状態となったインコースを避ける馬が多い中、始まった安田記念。外側から抜き出たグランプリボス(左)に内側から世界王者・ジャスタウェイが迫る。両者が並んでコース中盤で一度、接触。更に激しいたたき合いで共に譲らない。

ゴール直前で二度目の接触、激しく競り合う両馬の鞍上ではグランプリボスの三浦皇成がジャスタウェイに騎乗する先輩の柴田善臣の顔面に強烈な肘打ちを浴びせた。ジャスタウェイは一瞬、よれるも根性を発揮し約9センチの鼻差で貫禄勝ちした。馬だけで無く、騎手のプライドがぶつかり合う一戦だった。

「トリッキーな馬場で、今までにないぐらいの疲労度だった。メンテナンスにも時間が掛かると思う」と調教師は語った。

--------------------------------------------------------------------------------------------

産経新聞社写真報道局 松本 健吾(まつもと けんご)

(2014年5月26日撮影(現地時間)、27日付朝刊2面掲載)

<取材者の弁>

会社で帰り支度をしていた5月22日の夜7時過ぎ。「タイで軍がクーデター」との一報が入り、急きょ、その日の便でバンコクに飛ぶことになった。首都・バンコクに特派員は不在で、外信部記者の現地入りも遅れそうという。予備知識がほとんどないまま深夜の便に飛び乗り早朝、現地入りした。

空港でつかまえたタクシーの運転手は、英語が通じず四苦八苦。それでも、市街地で警戒する兵士の様子などを取材し、何とか夕刊用に原稿と写真を送った。午後、同僚が東京から予約してくれた日本円で1泊約3000円のホテルで荷ほどきを始めた。騒々しいエアコンの音にイライラしながら、今後の取材を考えて途方に暮れた。テレビを付けても軍の規制でニュースが映らない。そのとき突然、部屋の電話が鳴った。カウンターに来客だという。訪ねてくる知り合いがいるはずもなく、「誰だ?」と思いながらフロントに出向くと、いかにも調子よさそうな男が立っていた。

「クーデターの取材だって? 俺に任せてくれ」。恰幅のいい、20歳代後半とみられる坊主頭。普通ではない風体だが、タクシー運転手だという。男は「ジョジョ」と名乗った。日常会話程度の英語はしゃべれるといい、「報道の客は初めて」としながらも、スマートフォンで新たなデモの予定や軍の動きらしきものを調べ、しきりにアピールしてくる。いかにも怪しかった。ニコニコと近づいてくる人間ほど、危ないものはない。しかし、そのときの私には他にあてがなかった。現地の相場よりも少し高めの値段を提示されたが、悩んだ挙句に雇うことにした。

結論から言えば、ジョジョは驚くほど有能だった。反クーデターデモ隊のスケジュールはピンポイントで把握。どこから仕入れるのか、軍の動きにも精通していた。渋滞に巻き込まれれば、すぐにバイクタクシーを止め、私だけ先に目的地に行かせる機転も利かせてくれた。

取材4日目の26日。ジョジョが「今日は(クーデターを起こした)プラユット陸軍司令官が初めて会見する。入れるかどうか分からないが会場に行ってみよう」と言うので、会見場の軍施設に向かった。クーデター側のトップの会見。入り口では、険しい表情をした兵士が目を光らせていた。 ジョジョが検問所の警備兵におもむろに向かっていく。現地の報道関係者でさえも施設の外で待っている状況だ。彼に呼ばれて、慌てて兵士に首にかけていた日本のプレスカードを見せた。兵士は、不思議そうな表情でしばらく思案していたが、ジョジョがさらに何事か声を上げるとうなずいた。「よし、入ろう」。ジョジョは得意げに言った。

ふと自分の胸元を見ると、記者証は裏返り、表に出ていたのは本社で泊まり勤務の際に使う「夜食券カード」。いぶかしげな兵士の表情が納得できた。振り返ると、地元の報道陣がカメラを抱えて慌てて追いかけてくる。なんと、一番乗りだったのだ。クーデターを起こしたプラユット陸軍司令官の記者会見【

--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 仙波 理(せんば さとる)

(2014年4月18日撮影 5月5日朝刊総合面掲載

<取材者の弁>

東京・高円寺。JR中央線沿いの、そこはかとなく懐かしさが漂う街の一角、テナントビル2階の薄暗い店内でその集いはあった。

東日本大震災後、被災者支援に加え、原発事故や放射能などの問題で政府方針に疑問を感じつつも、一方では抗議や抵抗をする旧来型の「護憲運動」には限界があるとも考える人。昨秋に強行採決された特定秘密保護法や、集団的自衛権の行使容認に向けて舵を切ろうとする政府に対し、不安や不満を抱える人。憲法解釈の変更に危機感を覚える人・・・。そんな人たちがフェイスブックなどで知り合い、ワインバーに集まった。

「肩に力を入れず、改めて憲法と向かい合うことができたら」。中心になったのは男女2人の弁護士。2012年、改憲を目指す第2次安倍内閣が発足してから、バーやカフェでの小規模な会合を続けてきたという。

女性弁護士が「ワインのように、比較すると個性が引き立ちます」と言えば、男性弁護士が「憲法はロック。特に俺は13条(=国民の個人の尊厳。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利)にロックの魂を感じる」と切り返す。集いでは2人がコントのように掛け合いながら、紙芝居あり、意見交換ありで、現行の憲法と自民党の憲法改正草案との比較が行われた。だが意見の押しつけはしない。違いを比べることで、それぞれが自分なりに憲法を解釈する判断材料にしてもらうのが目的だからだという。

5月。毎年この時期になると、憲法記念日の3日に向け、報道各社が各様に憲法を論じる。しかしながら、市民が自らの目線や立ち位置で日本国憲法についてカジュアル向かい合い、語り合う。そんな集まりがあってもいい。それこそワイングラスを片手にでも。

--------------------------------------------------------------------------------------------

東京新聞写真部 松崎 浩一(まつざき こういち)

(2014年4月23日撮影 24日付け朝刊早版掲載)

<取材者の弁>

3度目の来日で羽田到着後の4月23日夜。オバマ米大統領は東京・銀座のすし店「すきやばし次郎」に向かった。安倍首相との非公式会食の取材は店の入りと出のみの代表撮影。前日に設定されたが当日昼に取材不可との連絡があり一旦は消滅した。

ところが午後8時前に官邸報道室から「なんだか撮れることになりそうです、15分後です」と突然の電話。内幸町の本社から車で向かうが交通規制で日比谷から動かず、走って現場へ急ぐ。大勢の見物客に封鎖で渡れない外堀通り。「間に合わずに撮れなかったらどうしよう」 かなり焦ったが無事到着。

すし店のあるビル地下に続く階段入り口で待つが現場仕切るのはアメリカの担当者。大統領同行プレスが到着するまで動くなと指示してくる。外務省の報道担当者が事前に取材ポイントに案内しようとするが、アメリカ側が阻止する。

「我々がホストであなたたちはゲスト」。外務省が抗議するが聞き入れない。ここは日本なのに・・・。同行プレスが到着、地下に下り撮影場所のすし屋玄関前に。カメラ代表社の東京新聞・フジテレビに内閣公式カメラマン、アメリカ側は代表を組むことなくペン・カメラ17人全員が。

日本人のペン記者は一人も現場に入ることが許されることなく、安倍首相・オバマ大統領は笑顔で店内に消えていった。

--------------------------------------------------------------------------------------------

日本農業新聞写真部 福本 卓郎(ふくもと たくお)

(2014年3月撮影、4月6日付け朝刊掲載)

<取材者の弁>

佐賀県でタカやミミズクを巧みに操る女子大生に会うまでは、鷹匠(たかじょう)というと、武家時代にタカで狩りをする伝統を重んじる人のような印象を持っていた。取材してみると、この女性は、県内の短期大学に通うごく普通の学生。一見、猛禽類を飼っているような雰囲気ではない。しかし、自宅ではタカやミミズクなどを、多い日で1日6時間、調教に励む姿を見ると、〝猛禽使い(ファルコナー)〟としての技量の大きさに驚いた。5種類の猛禽類を使い分けて、田畑や果樹園に放し被害を食い止めているという。全国各地で、カラスなどによる農作物被害が年々広がり深刻化している中で、この取り組みが、害鳥対策の一つとして注目を集めて、自治体や企業から害鳥対策の依頼を受けるようになった。

ハリスホークやオオタカを、カラスを蹴散らすように飛ばし、もともと生息していた場所まで追い払うのが目的。成果をあげるには、ねぐらを見つけて、その場に居つかなくさせることだという。害鳥の種類や場所によって、猛禽類を使い分ける。中でも注目株は、夜行性のヨーロッパワシミミズク。昼間は、速く小回りが効くオオタカと比べのんびりしているが、暗闇になると夜目が効き、カラスのすみかにまっしぐら。カラスは恐れ驚き、居つかなくなり、その結果、被害を最小限に食い止められる。

この害鳥対策は、農産物の収穫期など期間が限定している場合、猛禽類を集中して飛ばし続けることで効果をあげられる。しかし、米倉庫など1年中食べ物がある場所の場合、毎日現場行って放し続けることは、現実的ではない。そこで、猛禽による追い払いと鳥が嫌がる忌避剤の設置を組み合わせて効果を高めることが分かったという。現在、鹿追いなどに使うため、ワシとタカを交配したゴールデンハリスイーグルを調教中。「困っている農家のために、一役買いたい」という女子大生。これからの活躍に期待したい。

--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社 ビジュアル報道局写真部 遠藤 弘太 (えんどう こうた)

(2014年3月11日撮影、同日配信)

<取材者の弁>

東日本大震災発生から3年を迎えた3月11日。震災取材班の一員として岩手県陸前高田市に取材に出かけた。人が多く集まる一本松周辺ではなく、市内中心部のかつて駅前通や住宅があった場所で取材した。遺族やその土地に思いを寄せる多くの方々が足を運ぶと考えたからだ。

正午すぎ、山の方から雪を含んだ白い冷気が近づいて来るのが見えた。話すこともままならないほどの吹雪が辺り一面を覆い、それと時を同じくして花束を抱えた女性が近づいてくる姿を見つけた。彼女が勤めていた写真店の社長夫婦がそこで津波の犠牲になった。雑草が生え、更地となった場所に花束を置き、涙を流して祈っていた。悲しみに包まれた時間だった。

はじめは今回の撮影した写真の半分ほどの距離で約1、2枚撮ったが、シャッター音が想像以上に響き、彼女が静かに祈れるよう少し離れた場所で撮影したと記憶している。普段思い出したくない気持ちはあるが、この日だけは祈りを捧げたいという彼女の気持ちを大切にしようと思った。

--------------------------------------------------------------------------------------------

時事通信社写真部 落水 浩樹(おちみず ひろき)

(2014年2月23日=日本時間24日未明撮影、同日配信)

<取材者の弁>

ソチ五輪が閉幕した。羽生結弦、平野歩夢、平岡卓らが初出場でメダルを獲得する一方で、葛西紀明、渡部暁斗、竹内智香といったベテラン勢も活躍した。

誰もが目を疑った高梨沙羅の失速、そして浅田真央の挫折と復活。取材に予断は禁物と自分に言い聞かせて臨んだつもりだったが、事前にこうなるだろうと

予想した展開を何度もひっくり返され、右往左往しているうちに閉会式を迎えてしまった。五輪取材の恐ろしさであり、おもしろさでもある。

閉会式では、スタジアムの外から聖火台と花火などをからめた全景を撮影した。開会式で聖火の点火が選手や観客から全く見えない位置で行われただけに、

消灯の際にも場外で何か撮影できるのではないかと考えたのだが、またしても予想を裏切られてしまった。何の前触れもなく炎は消え、まもなく花火が打ち上げられ、噴水に合わせてショスタコーヴィチの祝典序曲が人影もまばらな公園内に鳴り響いた。

今回の五輪が地元ロシアの人たちに大きな感動と勇気をもたらしたことは間違いないだろう。ただ、スポーツ観戦どころではなかった人たちも多かったはずだ。反政府デモからロシアの軍事介入へと緊張が高まるウクライナ。ソ連崩壊後、対ロシアの紛争、テロ行為を繰り返してきた北カフカスの国々。ソチはその中心に位置している。

軍隊と警察を大量投入し、外界から完全に隔離された五輪公園内はたしかに今のところ安全を保っているが、これは「平和」のショーケースのようなものだ。スタジアムの外から見た閉会式には、地元住民が一緒に盛り上がるお祭り騒ぎの喧噪は感じられず、静かな閉幕という印象を持った。

--------------------------------------------------------------------------------------------

毎日新聞北海道支社報道部写真グループ 貝塚 太一(かいづか たいち)

(2014年2月20日撮影 同21日夕刊1面掲載)

<取材者の弁>

ソチ五輪フィギュアスケート女子シングルに出場した浅田真央選手は、前日のショートプログラムで16位と出遅れた。フリープログラムを当日に控えた早朝の練習、一人遅れてリンクに登場した浅田選手の表情は痛々しく、とても競技ができる状況には見えなかった。

目の前にいる23歳の女性の肩にかかっていた期待や責任感はどれほどのものだったのか、満足行く演技が出来なかった絶望感は想像すらできない大きな苦しみだと感じた。私にとって今回が初めての五輪取材。この日までの取材では自分の実力や運のなさに落ち込む日々もあったが、自分の苦しみなど彼女の抱えるそれとは比べようがないものと反省させられた。

迎えたフリープログラム本番。昨夜とは打って変わり、力強い表情をした彼女の姿に自然と気持ちが入る。冒頭のトリプルアクセルに成功すると会場の空気が一変した。ここ数年見たことがない完璧な演技に心奪われ、4分あまりの時間があっという間に過ぎた。演技を終えた直後に表情を崩した浅田選手の姿に手が震え、ファインダーが涙で曇った。リンク中央でのあいさつ。審判側にあいさつした後、一回転して振り返り、観客の声援に応えた。瞳にあふれる大粒の涙、そして対照的に輝く笑顔。一人の人間があんな絶望的な状況から復活し、蘇生する力を目の当たりできたこと、あの瞬間にあの場所にいられたことに感謝する思いだ。

--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞社写真部 菊政 哲也(きくまさ てつや)

(2014年2月15日撮影(現地時間)、同17日夕刊1面掲載=日本時間)

<取材者の弁>

15日のジャンプ男子個人ラージヒルで葛西紀明選手が銀メダルを獲得した。私と同年代で「レジェンド」と呼ばれる彼の跳躍をこの目で見られる機会とあって、光栄な気持ちでその時を待った。

1回目のジャンプ。美しい飛型で落下してくる彼が、両手の平を最大限効果的に使って浮力を得ようと奮闘する姿がファインダーの中で確認出来た。わずか数秒の跳躍に全身全霊をかけている様子が心を打つ。1回目を終えて2位。一気にメダル獲得の期待が高まった。メダルより本人が納得できるジャンプをしてもらえればそれでいいのではないか、と思っていた私も「ここまで来たら」と欲が出始めていた。

2回目のジャンプを終えた葛西選手がガッツポーズしながら戻ってきた時、メダル獲得を確信した。彼を慕い、飛びつくように駆け寄る後輩たちを、両腕を広げて迎え入れた姿に思わず目頭が熱くなった。結果的に最終ジャンパーが葛西選手を上回り、金メダルはならなかったが、満足そうな彼の姿にこちらもすがすがしい気持ちにさせてもらった。

フラワーセレモニーを控えたミックスゾーン付近で、他の外国人選手やボランティアらが葛西選手に握手やサインを求めていた。丁寧に対応する葛西選手の姿を見て、なぜ彼が「レジェンド」と呼ばれるに至ったのかを垣間見た気がする。私より一つ年下、7度目の五輪を41歳で迎えた大ベテランは、どの大会でもこうして誠実に対応してきたのだろう。大活躍に心の中で拍手を送りながら、涙で曇るファインダー越しに捉えた彼の最高の笑顔を忘れることはないと思う。

--------------------------------------------------------------------------------------------

中日新聞社写真部 内山田 正夫(うちやまだ まさお)

(2014年2月14日撮影・15日夕刊掲載)

<取材者の弁>

フィギュアスケート男子で日本に待望の金メダルがもたらされた。獲得したのは宮城県出身の19歳、羽生 結弦(はにゅう ゆずる)選手。前日のSPで100点を超える歴代最高得点をたたき出していた彼に日本中が注目したフリー演技だった。最初の4回転などジャンプを2回失敗し、ひやひやしたものの、羽生選手の次に滑ったカナダのチャン選手の得点が伸びず、金メダルを獲得。この撮影ができたことで、連日夜遅くまで続く取材の疲れも一気に吹き飛んだ。

羽生選手の演技では今までの大会では見られないほど、必死で気合いの入った表情を見せる場面が数多く見られ、これが五輪なのかと、そのことがとても印象に残った。

15日までに日本が獲得したメダルは金1個、銀3個、銅1個。10代選手が3個のメダル、41歳の葛西選手が銀メダル。新しい力と「レジェンド(伝説)」と呼ばれるベテラン選手の双方が活躍する見応えのあるオリンピックとなっている。今後も選手たちの活躍する瞬間を撮影すべく、日々長時間の撮影を楽しもうと思う。

--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社写真部 伊藤 智昭(いとう ともあき)

(2014年2月8日撮影=日本時間、同日配信)

<取材者の弁>

ソチ冬季五輪開会式で小笠原歩旗手を先頭に入場する日本選手団。正直言って有名かつ有力選手が少なすぎで、自分にとってはもう一つ盛り上がりのない入場行進だった。第22回冬季五輪ソチ大会は7日夜(日本時間8日未明)にロシア南部ソチのフィシュト五輪スタジアムで開会式が行われ、4年に1度の雪と氷のスポーツの祭典が開幕した。

私にとって冬季五輪取材はトリノに続き2度目だ。ソチ大会は冬季史上最多の87か国・地域と個人資格で参加のインドから約2870選手が出場した大きな開会式だった。

自分に与えられた撮影ポジションで、いかに一味違う日本選手団を捉えようかと必死に狙った。日本列島が会場に浮かび上がることは資料で分かっていたが、いざその場面になると、もう一つはっきりしない。北方四島も雲に隠れて分かりにくい。しかしながら「列島と選手団絡みはこのタイミングかな」とワイドレンズをつけたリモートカメラを意識しながら多めにシャッターを切った。

自分としては「分かりやすい構図の写真に」と試みたものの、もう一つビシッとこない写真になったと思ったが、読者の中には、これがいいと指定してきた人がいたというから「まあ、いいか」。おまけに聖火点灯が会場外で行われたときには、開会式会場内にはしらけた雰囲気が漂い、会場内の極めて小さく画質の悪いモニターでは点火の様子もよく分からない。外では盛大に花火の音が響いたが、会場内では申し訳程度の花火があがっただけだ。テレビ映像を最優先して構成された開会式は、20万円もするチケットを買った観客や、入場行進に参加したアスリートにクライマックスを見せない消化不良の開会式だったと思ったのは自分だけだろうか。テレビで見た家族は結構楽しめたようだが・・

--------------------------------------------------------------------------------------------

中日新聞静岡総局 立浪 基博(たつなみ もとひろ)

(2014年1月7日撮影、同1月28日夕刊1面に掲載)

<取材者の弁>

潜水取材で伊豆半島西北端の大瀬崎に向かっていると、駿河湾を隔てた富士市や富士宮市が浮き上がって見えた。蜃気楼だ。富山湾は有名だが、駿河湾にも現れることにびっくりした。400ミリの望遠レンズで右から左へと追っていくと、確かに浮き上がって見えるがそれだけではインパクトが足りなかった。富士川にかかる新幹線の鉄橋の半円状のアーチが楕円になり、リングが連なっているように見えた。これだ、と思いシャッターを切り、中日新聞の翌朝刊1面に掲載された。実は、これとは別に「だるま太陽」を狙った。

大瀬崎も蜃気楼で浮かび上がっていたが、それだけでは読者を納得させられる写真にはならない。もう一つポイントが欲しい。太陽か月はと考えて調べてみると、太陽の蜃気楼で「だるま太陽」という現象があることを知った。四角い太陽を狙っていた大先輩を思い出し、蜃気楼の太陽と大瀬崎を撮影しようと決めた。日没と重なる場所を計算して、ちょうどいい場所を探り当てた。前回の蜃気楼を撮影した気圧配置や、風など天気を予想して何度か訪れた。

西の水平線に太陽が沈んでいくと、海面からもう一つの太陽が現れる。それが歪んだようにくっつき、沈んでいった。薄い雲が重なって徒労に終わった日や、空気が澄みすぎるために太陽の光が強くて大瀬崎とのバランスが悪くなった日もあったが、なんとか撮影できた。

太陽や月を撮影対象とどのようにからませるかは、計算で場所を探せる。便利なソフトもあるが、お金を払いたくないので利用しない。事前にその場所に行き、計算通りの写真が撮れるかなど障害物の有無を確認して撮影に臨む。天気にも恵まれ計算通りの撮影ができると、卓上の苦労も一瞬にして喜びに変わる。

--------------------------------------------------------------------------------------------

スポーツニッポン新聞社写真部 久冨木 修(くぶき おさむ)

(2014年1月15日撮影、同1月16日付朝刊6面に掲載)

<取材者の弁>

大相撲初場所4日目に両国国技館で行われた時天空・佐田の富士戦で、珍事は起きた。「まわし、まわし、動かない!」――行司・木村晃之助の声が飛んだ。佐田の富士のまわしの結び目がほどけ、取り組みを止めて締め直したのだ。しかし、再び外れてしまった。

見かねた土俵下の朝日山審判長が「手伝ってやれ」と声を掛け、控えの嘉風が土俵に上がった。取り組みをファインダー越しに見ていた私は土俵に力士が3人上がるという〝珍光景〟に遭遇。まさに「ごっつあんです」の「この一枚」になった。行司・木村晃之助は嘉風の手伝いを固辞し、まわし直しに四苦八苦したが何とか締め直した。

後で聞いた話だが、嘉風は「審判に言われて行ったのに、土俵で『いいよ』と言われてめっちゃカッコ悪かった」といい、行司の晃之助は「関取に手伝っていただくことはできない。私は進行係だから」と言っていたそうだ。再開した取組では時天空があっさり寄り切った。

--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞東京本社写真部 菊政 哲也(きくまさ てつや)

(2013年12月28日撮影、2014年1月1日、1面掲載)

<取材者の弁>

今年2月7日開幕予定のロシアのソチ冬季五輪。昨年暮れ、元旦紙面を目指してソチ五輪スタジアムのライトアップを狙った。この日は雲が少なく、夕焼けが奇麗に出そうだったこともあり、事前に下見していた五輪公園北側の丘陵地帯に登って日没を待った。競技施設のライトアップ試験が行われていたことはすでに知っていた。ただ、あまり早く撮影しても元旦付けには撮影日が社内で問題になりそうだと思い、年末ぎりぎりまで待ちたかった。その後の天候に不安があったので、28日の空の雰囲気を見て撮影を決行した。

撮影場所はまだ貧しい地域で、道路も舗装されておらず、悪路の上に、一部道路は陥没、タクシーの車体を傷めないように時間をかけゆっくりと登った。一般市民が来そうな場所までは警戒のためパトカーが停まっており警察官が目を光らせていたが、撮影を止められることはなかった。

そこからさらに登って、民家が4~5軒あるだけの寂しい場所にたどり着くと、「その時」を待った。運転手には誰かが不審がって近づいたら事情を説明してくれるようにお願いし、車から50メートルほど離れた丘陵斜面に登って撮影した。全く明かりのなし斜面なのでスマホの明かりだけが頼りだった。

素晴らしい夕焼けや五輪スタジアムの真後ろの黒海に太陽が沈んでいく様子を撮影した後、本命の五輪スタジアムのライトアップを待った。ただし、この日に点灯する確証はなかった。

日没とともに、カーリング会場やスピードスケート会場などが少しずつ点灯し、未完成といわれている五輪スタジアムの屋根にもようやく光がともり始めた。はじめは青、緑、赤、白、と単色を切り替えていただけだったが、周囲が暗くなる頃には屋根の表面を色彩が移動するようなパターンに変化。様々なパターンがあることが分かったので、ロンドン五輪で紙面化したスタジアムの色彩変化の分解写真を狙ったが、常灯していた他の競技施設と比べ、五輪スタジアムはまだ調整中なのか、時々ライトアップが消灯するなど、未完成具合を感じさせた。

元旦の東京1面には分解写真ではなく、1枚で3色に輝く五輪スタジアムの写真が使われたが大阪本社発行の社会面最終版には、狙った通りの分解写真が掲載された。様々な色に変化する五輪スタジアムの姿が今でも自分の脳裏に焼き付いている。

--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞北海道報道センター 堀 英治(ほり えいじ)

(2013年10月6日撮影、7日社会面掲載)

<取材者の弁>

今年も残り少なくなった。今年忘れられないワンショットが撮れた。それはシロザケの遡上写真。「生まれ故郷へジャンプ」という見出しで社会面に掲載された。昨年9月に北海道へ赴任してから初めてのチャンスだった。

朝日が差す中、波間のあちこちにサケの背びれが見え隠れし、時折、跳びはねる姿が北方領土の国後島を背後に見えた。密集した群れの中にいるストレスか、遡上する川の位置確認をしているかもしれない。「跳ねた」と、その瞬間、本能的にシャッターを切った。3日間通ってようやくモノにした。10月初旬といえども朝方の気温は約2度、風が吹けばさらに寒さが身にしみた取材だった。

自然豊かな北の大地。雄大な自然に新鮮味を感じる。道内全域をほぼ制覇した。1年を思い起こせば、1月、札幌市内でも積雪が多く、異常低温が続いた。3月、道東では暴風雪の災害で死傷者がでた。6月、日ハムルーキー・大谷投手の初勝利、二刀流の姿も話題になった。7月、JR北海道の脱線事故から始まった不祥事など。事件事故が結構多かった。

しかし、何と言っても自然相手の取材は事欠かない。道東地区へは道が真っ直ぐで、いくら走ってもすれ違う車もなく、渋滞など無関係。ただ、エゾシカ、キタキツネやヒグマ(なかなか遭遇しないが)、堂々と信号無視で車道に出てきていることもあり、衝突事故を避けるため運転には注意が必要だ。知床半島周辺は野生動物の宝庫で、たびたび取材に訪れている。来年早々には、この海原に次第に流氷が押し寄せ、凍てつく場所になる。また良い写真テーマもやってくる。厳冬の地を取材で満喫しなければと思っている。

--------------------------------------------------------------------------------------------

東京新聞写真部 笠原 和則(かさはら かずのり)

(2013年12月14日撮影)

<取材者の弁>

「2013年 報道写真展」が日本橋三越本店で始まった。今年はゲストにプロ野球巨人軍の長嶋茂雄終身名誉監督を迎えた。“ミスター”が報道写真展にゲストとして登場するのは1974年以来2度目。開会式では他のゲストとともにテープカットを行い、その後自身が写った5月の国民栄誉賞授賞式の写真などを見学した。協会の花井事務局長の説明を受けながら会場を回った長嶋さんは、時折笑顔を見せ、「いいねー」を連発しながら写真展を楽しんでいた。

また、長嶋さんには記念品としてキヤノンマーケティングジャパン(株)から国民栄誉賞の賞品「黄金のバット」にちなんで世界で唯一カバーとネックストラップが金色特別仕様のカメラ「パワーショットN」が贈られた。

この模様は東京写真記者協会加盟各新聞社、通信社とNHK、民法各局、日本新聞協会などが取材し、報道された。

今年の展示は世界遺産に登録された富士山コーナー、5月に国民栄誉賞を受賞した長嶋さんと松井さんコーナー、80歳でエベレスト登頂に成功した三浦雄一郎さんコーナー、被災から2年が過ぎた東日本大震災コーナーなど、国内外の約250点の作品を展示し、24日まで開催している。

--------------------------------------------------------------------------------------------

東京新聞写真部 嶋 邦夫(しま くにお)

(2013年12月3日撮影、4日朝刊特設面に掲載)

<取材者の弁>

東日本大震災の発生から1000日目を迎えるあたり、上空から未だに収束しない東京電力福島第一原発の事故現場を空撮した。

東京新聞は定期的に原発の現状を記録している。今回私が撮影したのは、震災発生の翌日(2011年3月12日)以来二度目のことだ。最初の撮影時は東北の被災地に向かう途中に約10㎞離れて水素爆発前の最後の建屋を空撮した。

二度目の今回は晴天で空気も澄んでいたが肉眼では建物の形状を確認するのが限界。作業員の姿や使用済み燃料プールを撮影するには超望遠の800mmレンズが必要。主に野球取材のセンターカメラとして使用するレンズで、大きな三脚に固定して使用するのが常識。揺れる機内で“手持ち”撮影するなんてメーカーも全く想定外の使い方だろう。肉眼では詳細が視認することができない新たな放射性物資で汚染された廃棄物や、増設される処分場、無残なまま残る建物の瓦礫の側で、防護服を着て復旧作業を行う作業員。汚染水タンクのサビ?や汚れなどがリアルにレンズを通して飛び込んできた。

特に不思議だったのが汚染水を入れるため増設が進む溶接型のタンク。基礎の形が六角形?狭いスペースを最大限に利用する工夫だろうが、増え続ける汚染水に有効な手が打てない現状が透けて見えた気がした。一日も早く本当の“アンダーコントロール”が実現してワイドレンズで撮影できる原発になることを願うばかりだ。

--------------------------------------------------------------------------------------------

報知新聞東京本社編集局写真部 矢口 亨(やぐち とうる)

(2013年11月3日撮影、4日付朝刊野球面に掲載)

<取材者の弁>

中日、阪神監督時代に計3度日本シリーズに挑み、日本一を逃してきた楽天・星野監督の悲願の胴上げ。三塁側内野カメラマン席から見る胴上げは、手前の選手の背中が邪魔をして、上がりきるまで監督の表情が見えない。いわば歓喜のびっくり箱のようなもの。

雨の中で目の前に突如現れた表情は、闘将にとっての日本一の重さや喜び、そこにたどり着くまでの苦しみが詰まった最高のものだった。

--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 関口 聡(せきぐち さとる)

(2013年10月21日撮影、22日付夕刊社会面)

<取材者の弁>

震災からの復興のシンボル「奇跡の一本松」(陸前高田市)を背景に能楽師たちが能を奉納した。演目は「羽衣」。犠牲者の鎮魂と復興への祈念を込めた笛と太鼓の音が、夕暮れの空に響いた。

復興支援NPO「JIN’S PROJECT」(折尾仁代表)が企画し、陸前高田市の協力を得て、「能楽の心と癒やしプロジェクト」の能楽師・八田達弥代表らが演じた。折尾代表は「震災遺構の多くが解体され、記憶の風化が心配。伝統芸能を通して地元の人たちを支援すると同時に、被災地以外も含め語り継ぐことの大事さを考えるきっかけになれば」といい、震災3年にあわせて本格的な上演を目指すという。

今回の上演は奉納が目的で、事前の告知をしなかったため観客は少数だった。両団体は今年、宮城県石巻市などでボランティア公演を行っている。

--------------------------------------------------------------------------------------------

東京新聞写真部 平野 皓士朗(ひらの こうしろう)

(2013年10月21日撮影、22日朝刊社会面に掲載)

<取材者の弁>

伊豆大島で発生した土石流災害。当日朝まで避難勧告が出ており、この日は捜索活動が2日ぶりに再開された。災害発生から数日、捜索活動の写真はあらかた出ており、どういう風にこの日の捜索活動再開を表現しようかと1日歩き回り、気がつくと日が落ち、真っ暗に。

現場付近を歩きながらあれこれ考えているとパラパラと雨が降ってきた。また雨だ。毎日降る雨には住民達同様にうんざりしていた。自衛隊ら捜索活動している人たちも同じ気持ちなのだろうなと顔を上げると一筋、いや何筋もの光。雨がライトを照らし暗闇を切り裂く。

二次災害がいつ起きるかもしれない、住民や報道陣の不安が続く島内でその光はより一層の力強さを見せていた。

--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社写真部 武居 雅紀(たけい まさのり)

(2013年10月5日撮影、同日配信)

<取材者の弁>

最後の技の直前、姿勢を正した白井健三が少し強ばった表情で大きく息をつく。天真爛漫を地でいく体操ニッポンの新星もさすがに緊張しているのかと思うと、こちらもカメラを持つ手に力が入った。

ベルギーのアントワープで開かれた体操の世界選手権。種目別の床運動で日本史上最年少優勝を果たした白井健三は「シライ」と自身の名前が付いた新技「後方伸身宙返り4回ひねり」を成功させるなど、超人的なひねりの技術で世界を驚かせた。

衝撃デビューの新技を感覚的にわかりやすく伝えるには、真横からの連続合成写真が適切だと思い、技の開始位置、最高到達点、着地点、テレビクルーの位置などに気を使ってカメラを設置した。

出来上がった写真を見て驚いた。頭を中心に回転し、きれいに伸びた足がまるで扇のようだった。最後のさわやかなガッツポーズがこの画を一層引き立ててくれた。

締めきり時間が厳しいなか、「出来栄え抜群」に奮闘していただいた画像編集記者の皆様にこの場をお借りして大いに感謝。

--------------------------------------------------------------------------------------------

毎日新聞社写真部 手塚 耕一郎(てづか こういちろう)

(2013年8月26日代表撮影、同日配信)

<取材者の弁>

福島第1原発で茂木経産相が汚染水漏れタンクを視察することになり、代表撮影を担当した。当初は現場の放射線量が高いため、視察する大臣をバス内から撮影するという話だったが、当日になって報道陣もバスを降りての取材が可能になり、全員防護服・全面マスク姿でタンク前に先回りし、大臣を待った。会社から持参した放射線量計のアラームが鳴動し続けている。

やがて大臣が到着して取材開始。大臣は遠目にタンク群を見るだけ・・・、と聞いていたが突然、タンクに向けて歩き始めた。取材者も慌てて追いかける。代表撮影といってもテレビクルーや省庁の撮影担当者などもいるため、良いアングルを求めて先回りしたり、引いたりと動き回る。そんな時、汚染水が漏れたタンクのすぐ近くで、水たまりを踏んで歩いている人が何人かいた。取材者か警護の関係者かは分からなかったが、特に誰も気に留めていない。おそらく雨水の残りか何かだろうとは思うが、「おいおい、大丈夫なのか?」と直感的に感じた。汚染水ではないとしても気分の良いものではない。タンクでの取材時間は10分弱、原発海側の汚染水対策現場の取材も合わせて、線量計の値は130μSVとなった。

写真は漏水タンクの取材を終えて離れ際に撮影した1枚。立ち並ぶタンク群の中で、水漏れが起きたタンクだけ不気味に×印が付けられていた。しかし、印や土のうがなければ、どのタンクから水漏れがあったのか見分けがつかない。取材の後もあちこちのタンクで汚染水漏れが発覚している。暑苦しく動きづらい防護服姿でもあり、つい注意が散漫になってしまうが、危険がどこに潜んでいるか分からない場所だからこそ、慎重な取材を心がけなければと感じた。

--------------------------------------------------------------------------------------------

東京スポーツ新聞社写真情報システム部 大森 裕太(おおもり ゆうた)

(2013年8月27日撮影 同29日付20面掲載)

<取材者の弁>

2013年8月22日、突然の悲報。「藤圭子飛び降り自殺か?」

娘の宇多田ヒカルが対面に来るのはいつか?動向に注目が集まった。1日が経ち、2日が経ち、未だ姿を現さない宇多田ヒカル。結局彼女が母・藤圭子さんの遺体と対面出来たのは27日の午前中だった。

1日2交代、若手中心でシフトを組み24時間体制で張り込むこと5日目。

たまたま私の張り込み中にその時はやってきた。霊柩車の助手席に乗り込み火葬場へ向かう彼女、しかしその姿は突然の悲報にどうして良いか分からず、うつむくばかりの一人の少女の様にさえ見えた。

私も仕事とは言え、悲しんでいる女性を撮影することはとても辛く、出来れば避けたい現場であった。私も子を持つ親として、もし私達報道陣がいなければもっと早く会えていたのではないか、遺族の方々の苦しみを余計にこじらすことはなかったのではないか、などと思うととても複雑な心境になった。ここでは、故人への御冥福を心より祈るしかなかった。合掌。

--------------------------------------------------------------------------------------------

日刊スポーツ新聞社写真部 野上 伸悟(のがみ しんご)

(2013年7月21日=日本時間22日撮影、同23日付野球面掲載)

<取材者の弁>

どんな時でも平静を装うイチローらしからぬ行動に映った。大記録達成後、二塁に進んだ際に、敵チームの川崎に向かって自らグータッチを求めた。普段から仲がいい2人とはいえそこは勝負の世界。逆に、こぶしを差し出された川崎が一瞬戸惑っているように見えた。

日米通算4000本安打という、米国人、メジャーリーグにとってはなんとも「微妙な」記録とあって、達成時にも特別なアクションはないのではとささやかれていた。よもや試合が中断することになるなんて。イチロー自身が何よりも驚いたというように、ベンチからヤンキースの選手たちが出てきて祝福した。観客もスタンディングオベーションで偉大な記録を称えた。まさに台本なし、自然発生的なサプライズにイチローの心も熱くなったのだろう。

今回の取材ではセンターから600㍉とリモコンの400㍉で撮影した。号外も発行するとあって、プレー再開後直ちに送信処理も開始した。情けないがこういう時は何歳になってもテンパッてしまう。一瞬川崎のことを忘れそうになったが、ギリギリのところで気が付き、何とか2人のからみを撮影することができた。

--------------------------------------------------------------------------------------------

東京スポーツ新聞社写真情報システム部 川出 剛(かわで たかし)

(2013年7月31日撮影 8月2日付4面掲載)

<取材者の弁>

スポーツの取材をしていると思いもよらない場面に遭遇するときがある。それが「これは見事な逆立ち!」と言いたくなる様なこの場面。

5回、日本ハム・大野が放った打球がセンターへ飛んだ。普通ならセンターフライになりそうな打球がマリン球場独特の風に押し戻され、ロッテ2塁手・早坂のグラブの中へ。ところがキャッチの瞬間、捕球しようとしていたセンター・伊志嶺と早坂が交錯、スライディングした伊志嶺が早坂の足を払うような形となり、空中をポーンと2メートル程飛んだ早坂は三点倒立のような形で着地した。

その後、首を痛めても仕方のない状況となった早坂は苦悶の表情を浮かべ心配されたが、幸いなことに大事には至らず。なかなかお目にかかれない“大技”にスタンドのファンも大喜びだったのだが、画像を確認した私を含め、他社のカメラマンたちも思わずニンマリだった。

--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 山本 壮一郎(やまもと そういちろう)

(2013年6月20日撮影、22日朝刊1面掲載)

<取材者の弁>

朝日新聞の記者がチェルノブイリ4号機の「石棺」内に入り、紙面に掲載したのは、1990年以来のはずだ。当時、放射線測定器は毎時30マイクロシーベルト。今回は7マイクロシーベルトだった。

4号機制御室へ続く通路は、ぞうきんがけされた後のように湿っていた。取材が入ることで、直前に「除染」をしてくれていたのかもしれない。事前の打ち合わせなどで、制御室内は照明がなく「真っ暗」で、計器類も取り外されていると聞いていた。「石棺」の中の制御室に入っても、暗いだけで制御室だったことを思わせる雰囲気が残っているのか不明で、放射線量よりも「チェルノブイリ原発の内部」だという写真が撮影できるのかが大きな不安であった。照明に関しては、動画撮影も予定したいたこともあり、ヘッドランプを準備して持って行くことにした。

原発職員の先導に従って4号機へ向かう。チェルノブイリ原発のタービン建屋は1~4号機まで一続きになっており、1号機側から入っていった。1~3号機までは、表示や扉などで通過して行くのを確認できた。チェックポイントが設けられており、そこを過ぎればいよいよ4号機だ。正直、どこからが「石棺」内部なのかわからないまま、職員について通路を歩いていた。職員が扉を開けると、そこがもう制御室だった。本当にほぼ真っ暗だった。

被曝線量の上限に達しないよう、時間は限られていた。壁や床に放射性物質が付着しているため、触れないよう細心の注意が求められた。事前の話の通り、計器類は取り外されていたものの、制御室だった原型はそのまま残っていた。

ヘッドランプをつけた同行記者や通訳に立ってもらい、ライティングした。1986年、史上最悪の原発事故を起こしたチェルノブイリ原発4号機。その制御室は、暗闇の中に死骸のように朽ち果て、残されていた。室内にいた時間は8分。

建物を出ると、4号機を覆う「石棺」は老朽化し、新たなドーム型のシェルターが建設中だった。27年前に爆発事故を起こした原子炉に、溶けた燃料はそのまま残っている。「燃料を取り出すまでに100年かかるかも」と技術担当副技師長は話した。事故を起こした原発の廃炉には、気の遠くなるほどの時間がかかる。それは、福島第一原発にも当てはまるのだろう、と実感した。

【写真説明】

「石棺」内にあるチェルノブイリ原発4号機の制御室。左奥上の丸い部分は原子炉の状態を示すパネルの跡。モニターのガラスなどが割れたままになっている=ウクライナ

--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞社写真部 繁田 統央(しげた のりひろ)

(2013年7月22日撮影、22日付夕刊社会面掲載)

<取材者の弁>

JR京浜東北線・南浦和駅のホームで午前9時15分過ぎ、「人がホームと電車の間に挟まれています」とアナウンスが流れた。私は、子供たちに写真の撮り方を教える出前授業のため、埼玉県蕨市の公民館へ向かう途中だった。

ホームに出て、駅員が集まっているところに行くと、30歳代ぐらいの女性がホームと電車の間に挟まれている。駅員が4、5人がかりで、女性を引き上げようとしているが、車体が重いためか、なかなかうまくいかない。女性は上半身をホームに横たえて、ぐったりしていた。

その直後、アナウンスを耳にした乗客から「軽くするために降りましょう」と声が上がり、みんなが続々とホームに降り始めた。駅員が懸命に車体を押す姿を見て、乗客も作業に加わる。ほどなくして車体が大きく傾き、女性が救出された。ホームは「出たー」という歓声と、大きな拍手に包まれた。女性は意識もあり、病院に運ばれたが、目立ったけがもなかったという。

乗客の善意に、私の胸にも温かい思いがあふれた。駅のアナウンスから救出まで5分足らずだろうか。新聞社のカメラマンといえども、決定的なシーンに立ち会えることはあまりない。私がiPhoneで撮影した写真は紙面で大きな扱いになったが、何よりもこの素晴らしいシーンを記録できたことがうれしかった。

--------------------------------------------------------------------------------------------

時事通信仙台支社編集部 田口 元也(たぐち もとや)

(2013年7月3日撮影、同日配信)

<取材者の弁>

紆余曲折を経て「奇跡の一本松」が帰ってきた。少しばかり残念な見た目になった気もするが、被災建物の解体が進み、更地が広がる街の中では、ひときわ目立つシンボルとなった。

「枯死した松に多額のお金をつぎ込むより、他に使い道があるはず」「つらい記憶を呼び起こす松を見たくない人もいる」など批判的な意見があるものの、見物にきた地元の主婦は「街はボロボロになったけど、松を見て故郷の記憶がよみがえってきた」と笑顔を見せていた。

広島の原爆ドームも、被災当初は存廃の議論がわき起こったという。複雑な被災地事情を抱えた一本松がどんな存在になっていくか、これからも注目していきたい。

完成式典では、地元の保育園児たちがくす玉を割り、盛大な拍手に包まれた。いささか派手すぎる演出との印象もあったが、未来に向けた前向きなシーンが垣間見えたことは何よりだ。

--------------------------------------------------------------------------------------------

スポーツニッポン新聞社写真部 荻原 浩人(おぎわら ひろと)

(2013年6月25日撮影、同日スポニチ・アネックスに掲載)

<取材者の弁>

6月25日のヤクルト・DeNA戦の試合前、ユニークなキャラクター同士の始球式が行われた。スワローズの球団マスコットの「つば九郎」と西国分寺出身のゆるキャラ「にしこくん」。「くまもん」ら昨今のゆるキャラブームの中でも「にしこくん」は大人気で2011年のゆるきゃらグランプリで堂々3位に入った実績を持つ。打席では満足にバットを振れず、つば九郎に怒られっぱなしだったが、この写真は「にしこくん」が一塁に走るところだ。人気キャラクターの登場に球場は大いに沸いた一コマだった。

--------------------------------------------------------------------------------------------

東京スポーツ新聞社写真情報システム部 前田 利宏(まえだ としひろ)

(2013年6月8日撮影、同11日付紙面にて掲載)

<取材者の弁>

2013年6月8日、大人数女性アイドルグループAKB48の32ndシングル選抜総選挙が横浜の日産スタジアムで行われた。

AKBの取材と野球の取材は似ている。まず使うレンズが長い、通常の芸能ものだとワイド(24~70mm)、ズーム(70~200mm)で事足りるのだが、今回は600mmで取材。また、記者とも事前に「今日の狙いはだれ?」といった様な野球的打ち合わせが必要となってくる。通常の芸能ものならば聞かなくともそのイベント自体の主題が決まっている事が多いのだが、AKBはそうではない。とりあえず大人数なので野球選手と同じような感覚にとらわれるのだ。

もちろん記者が持っているネタによって写真を撮るテーマも変わる。その日好投した三浦大輔が必ずしも原稿になる訳ではない、記者によってはベンチのラミレスの写真を要求される事もある。時には誰かと誰かがからんでいる、中畑清監督とトニ・ブランコが同じワンフレームに収まっている様な写真が要求される事もネタによってはある。

今回の選挙では1位が発表された瞬間を逃さず、ドラフトで1位クジを引いた球団と同じようなテンションで撮影しなくてはならない。とりあえず2位まで発表されて、壇上に残っためぼしい選手は大島優子と指原莉乃の二人。特にどちら推しでもないのだが、とりあえず昨年1位だった大島選手がメインテーマだろうとふみ、指原選手も入れ込んだフレーミングで大島選手スタートという感じでピントを置いておいた。

2位が発表された瞬間に、多分1位であろう大島選手のガッツポーズを狙うのが撮影意図である。野球でもままある状況なのだが、サヨナラホームランの時に誰にピントを置くか、誰からスタートして写真を撮るかが結構悩みどころであり、その瞬間が必要とされるので経験に基づいた“読み”が必要とされるところなのだ。という事で順位の発表は7万人の雄たけびと共に、徳光和夫アナウンサーの司会で続いた。

「第2位、AKB48チームK、13万6503票、大島優子!」。そして次の瞬間、顔をおさえる大島優子、なんだがピントのあってない画面奥の指原莉乃も顔をおさえている、そう1位は指原選手、自分の見事な“読み”は普通に外れた。信じられないといった感じで笑顔がこぼれる大島選手から、大慌てで指原選手にピントを送って撮ったのがこの写真なのだ。

AKBと野球取材は似ているのだが、瞬時にボールや選手が目まぐるしく動くスポーツでない分、決定的瞬間のタイムラグが結構ある。今回はそのおかげで事なきを得た一枚となった。

--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社写真部 伊藤 智昭(いとう ともあき)

(2013年5月23日撮影、同日配信)

<取材者の弁>

「あと10分ぐらいで山頂です」。

まだ30分はかかると考えていた登頂時間がかなり早まるという支援隊員の無線連絡を聞き、エベレスト稜線を歩く三浦雄一郎隊の写真を送信していた私はかなり動揺した。

軽いからという理由で持ってきた三脚の雲台はあまりに貧弱で倍テレを4枚つけた500ミリf4レンズをきちんと支えることができなかった。岩の上にレンズを載せ、カメラ本体に取り付けた三脚の脚の長さを調整してレンズの向きを変えるという情けない状況。エベレスト南峰付近に合わせてあったレンズを再び山頂に戻すのには手間がかかる。数ミリ単位で3本の脚を微調整し山頂を狙うも、暗いファインダー内に現れるのは黒い岩場かぼんやりした空。

「もしかして登頂の瞬間、撮り落としちゃうの?」。三浦さんが挑戦したエベレストとは比較にならないが、撮影場所の標高5545mでも酸素濃度は平地の約半分。焦ると酸欠で顔や手足がピリピリ痺れてくる。激しい呼吸を繰り返し10分近くかかってやっと捉えたエベレスト山頂に三浦隊の姿はまだ見えない。無線連絡ほどには登頂が早まらずラッキーだった。

午前9時ちょうど、山頂でストロボのような光が何度もきらめく。やがて赤いジャケット着た三浦雄一郎さんと見られる人物が山の陰から現れ、ゆっくりと最も高い頂に立った。無線で流れる喜びの声を聞きながら、80歳で世界最高峰に立った三浦さんの快挙に心から拍手を送った。

--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社写真部 播磨 宏子(はりま ひろこ)

(2013年4月17日撮影、同日配信)

<取材者の弁>

27年ぶりに来日したアウン・サン・スー・チーさん。民主化に舵を切った新生ミャンマーへの関心の深さと期待の高まりから、行く先々にメディアが押し寄せた。写真は、日本記者クラブの記者会見場を拍手で迎えられるスー・チーさん。鮮やかな黄色の民族衣装を身にまとい、やわらかな表情でゆっくりと歩いて行く姿が印象的だった。

会場後方にはカメラがずらりと並び、「どんな質問にも正直にお答えします」を口切りに約2時間に及んだ記者会見、何1つ見逃すものかと彼女の一挙手一動に注目するカメラマンたちのシャッターの音が鳴り響いていた。

この日はミャンマー暦の新年にあたる特別な日。「ハッピー・ニュー・イヤー」――会見最後にスー・チーさんがこぼした笑顔に、まもなく訪れる新しい季節を感じた。

--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞東京本社事業管理部(写真担当) 奥西 義和(おくにし よしかず)

(2013年5月5日撮影、同6日付朝刊社会面掲載)

<取材者の弁>

「四番サード、長嶋茂雄、背番号3」。始球式のアナウンスに鳥肌が立った。「ミスタープロ野球」が、グラウンドに帰ってきた。投手・松井、捕手・原監督、そして球審が安倍首相という豪華メンバー。外野スタンドに一礼する松井の後方に見えるミスターは片手でバットを構え、打つ気満々。もしピッチャー返しでセンターに抜けたら、すぐにミスターから松井にピントを合わせなければ・・・。予想される様々なシーンが脳裏に浮かんだ。松井が投げた山なりのボールは、デッドボールかと思うような内角高め。それでも、「燃える男」はよけずに打ちにいった。バットは空を切ったが、そのスイングは満員の観客の心を芯で捉えた。

巨人担当だった20年前、スポーツ紙の先輩記者から「写真は場所だよ」と教えられた。その言葉を思い出し、右打者と右投手がバランスよく収まる場所を探した。リハーサルではバックスクリーンからも狙ってみたが、いまひとつ構図が決まらない。通路は撮影禁止、客席は満員。それではと、中継テレビ局の後方で撮れないか頼んでみた。許可を得て当日行ってみると、もう1台TVカメラがスタンバイしていた。予定より後方になってしまったが、レンズ1本入れば何とかなると腹をくくった。

セレモニーが終わり、ファンの大歓声の中、手を振って球場を後にする「背番号3」。そして、控えめに三歩下がって「背番号55」が続く。最高の師弟だ。いつかミスターが両手でフルスイングできるようになった時、もう一度、その勇姿をファインダーに収めてみたい。その日が一日も早く訪れることを心待ちにしている。

--------------------------------------------------------------------------------------------

毎日新聞モスクワ支局 大前 仁(おおまえ ひとし)

(2013年4月11日撮影、同26日朝刊1面掲載)

<取材者の弁>

チェルノブイリ原発を訪れたのは1年ぶり。1986年の事故で爆発を起こした4号機から数百メートルの地点では、「新たな光景」が広がっていた。高さ150メートルぐらいの矢倉が建ち並び、その横でサッカー競技場のようなアーチ状の建物が作られている。事故直後にコンクリートで覆った4号機で腐食や老朽化が進んでいることから、新たに覆うシェルターだ。完成予定は2015年。完工後にスライドさせて、4号機をすっぽり収める計画である。

現場では資材を運ぶ車や作業員が行き交い、活気が伝わってきた。事故発生から27年。付近の放射線量は自然界が発する12倍超を記録しているが、多くの作業員や原子力事業体の職員はマスクも付けずに歩いている。昼寝をしている猫に声をかける職員もいた。訪問客にとっては非日常の光景だが、作業員や職員にとっては日々の光景のようだ。

ガイドの職員に付き添われて、新シェルターと4号機を一望できる建物の屋上へ。高い地点から眺めると、敷地内に建設用の資材や機器が整然と並ぶ光景を確認できた。原発の関係者は「作業が急ピッチで進んでいる」と強調する。それでも気になる光景も目にした。敷地内の別の箇所を眺めると、さびた機器や資材が山積みになっていた。新シェルターの建設が進む一方で、瓦礫の行き場はあるのだろうか? ポケットに入れていた線量計は、ピーという音を鳴らしていた。

--------------------------------------------------------------------------------------------

東京新聞写真部 岩本 旭人(いわもと あきと)

(2013年3月4日撮影、8日朝刊掲載)

<取材者の弁>

「立ち上がろうと頑張っている被災地の姿です」。福島県立いわき総合高校の生徒たちは壁に描かれた桜を見上げて笑っていた。東日本大震災から2年となるのを前に、福島県の今を取材した。テーマを特に決めることはなかったが〝復興への兆し〟のような写真を撮りたかった。

いわき総合高で、被災して取り壊される校舎に生徒が桜の絵を描いたという話しを聞き、足を向けた。教頭に案内され、初めて見た桜は、今にも壁から花びらが舞い踊るように満開だった。制作に携わった生徒3人が取材に応じてくれた。桜への思いを聞くと、冒頭の言葉が3人の口から真っ先にあふれ出た。

その言葉に一人胸を打たれていると、3人は桜の下で新学期への思いを語り始めた。その姿を正面から撮った。あの日からもう2年、まだ2年。いまだ思うように進まない福島の厳しい地で花を咲かせた生徒たちのたくましさに確かな〝復興への兆し〟を感じた。

--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 仙波 理(せんば さとる)

2013年3月19日撮影、20日朝刊国際面掲載

<取材者の弁>

イラク戦争開戦から10年。3月20日の「開戦の日」を翌日に控えた19日には、バグダッド市内で計27件もの連続爆弾事件が相次ぎ、約50人が死亡した。市内に宿泊していた自分の耳でも、この日は朝から、重低音の爆発音が何度も確認できた。写真の現場は市中心部に近い市場の一角。焦げた路上の付近にはアメのように曲がった自動車が残っており、付近の建物の窓ガラスは爆風や衝撃により、ほとんどが飛散していた。ここではまず午前8時ごろに最初の自動車爆弾が爆発。その約20分後に2発目が炸裂し、少なくとも4人が死亡、20人が負傷した。1発目の爆発後、被害者の救助などに集まった人たちを再び殺傷する狙いで2発目を爆発させる手口は陰湿極まりない。

戦時下を取材した一人として、10年後の現地はどうしても見たかった。しかしながら、決して短くない時を経て訪れた街では、至る所に分厚いコンクリート壁が並べられ、撤退によって米兵の姿こそないものの、壁の間隙を自動小銃や機関銃で武装した軍隊や警察が警戒をしている。現地スタッフによれば、「壁」はテロに対する防御のほか、サダム・フセイン体制崩壊後顕著となったイスラム教シーア派とスンニ派の対立を隔てる役割もあるという。まさに「剣と楯」による治安維持の様相だ。

その一方、忘れられない言葉がある。南部サマワから陸路バグダッド入りした14日、市内の劇場で政治を風刺したコメディの舞台があるというので着いたその足で向かった。暗に政治を批判することは独裁体制下では想像もできなかった光景だ。しかもこの日は、やはり市内の司法省に武装勢力が突入して自爆するなどし、およそ80人が死傷するテロ事件があったばかりだった。ところが会場はほぼ満席。午後8時の開演から深夜にまで及ぶステージに、観客たちは途中退席することもなく、絶えず笑い声と喝采を送り続けていた。

いつ自分が巻き添えになるかも知れないテロの「恐怖」と舞台に贈る「笑い」。この違和感を観客のイラク人男性の一人に質問してみた。「そう。これが今のバグダッドさ」。彼は続けた。「いつか自分が被害者になるかもしれないからって、萎縮してなんかいられない。身を守るために閉じこもるだけなら、それこそテロに屈したことにならないかい?」。ひょっとしたら死に至るかも知れない恐怖を感じながら、それでも今を精いっぱい生きることを選ぶ。イラクの人たちの強さが込められていた。

本当の平和がいつこの国に訪れるかはわからない。ただ、逆境に負けじと生活する人たちの姿をこれからも見続けていきたいと思う。

--------------------------------------------------------------------------------------------

日本経済新聞社写真部 寺澤 将幸(てらざわ まさゆき)

(2013年2月14日撮影、15日付け日経産業新聞デジタル・エンターテインメント面掲載)

<取材者の弁>

4月に再開場する歌舞伎座で2月14日、夜間ライトアップの試験点灯が行われた。約150台のライトが設置され、全体がきれいに彩られていたが、中でも背後のオフィス棟から照らされた瓦屋根が際立っていた。

しかし、建物の美しさに気を取られている余裕はない。集まった報道陣はざっと見て50人以上。撮影時間は制限され公道の片隅に列を作って順番に撮影していく。明るさや色が小刻みに変化する照明にカメラマンたちは悪戦苦闘。その姿を尻目に、着物姿の女性が悠々とスマートフォンでパシャ、パシャ…。気楽な様子がうらやましかった。

最近は仕事で「iPhoneで撮る」こともあるが、そんな気楽さはない。カメラを持つとつい神経をとがらせてしまう。性格のせいか、それとも職業病か。

--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社ビジュアル報道局企画委員 原田 浩司(はらだ こうじ)

(2013年3月11日撮影、同日配信)

<取材者の弁>

「俺も、福島も未来が見えない」。松村直登さんは言う。福島第1原発事故直後から自宅のある富岡町に戻り、同町が警戒区域に指定され全住民が避難した後も留まり続けている。日々、動物保護の活動ばかりでなく、被災者たちの留守宅の見回りも行う。

東日本大震災の取材で、東北一帯を見てきた。不謹慎な表現かもしれないが、福島県の悲惨さは格別だと感じる。今もなお放射能を放出し続ける原発のせいで、復興はおろか、瓦礫の片付けさえ進んでいない。区域内には、崩壊した家屋、流された車両や船の残骸が残されたままだ。

3.11を前に、松村さんと語り合った。何度も、一緒に警戒区域内を見てきた。ローソクの灯りの下、支援者から送られてきた日本酒が進む。「ここで生きることが闘い」という気丈な男だが、こぼすこともある。区域内で牛の殺処分に出くわし、「殺さないでくれ。俺が世話する」と保護したものの、人手も資金も足りない状況は続く。やはり、東京電力への批判が繰り返される。ましてや、富岡町にある福島第2原発再稼働の兆候もみられる。原発事故が発生して、彼はすぐに単身で東京電力本社に抗議に向かったこともある行動派だ。いつしか「(原発に)石でも投げてやっぺ」ということになった。3.11は鎮魂の日。だが、静かに黙祷する被災者ばかりでなく、怒りを表明する被災者がいても良いではないか、と思った。

動物愛護家から「ダチョウの生死を確認して欲しい」という要請があった。ダチョウ園は、福島第1原発と同じ大熊町内にある。同町に向かっているうちに、原発に寄ることになった。途中、何度もパトカーの集団とすれ違った。3.11の警戒区域内には、警察車両が目立った。なおも海岸付近を進むと、福島第1原発が目前に見えた。距離にして約1km少々。原発から遠く離れていても毎時数十マイクロSVの場所もあるのに、意外にも毎時1.5マイクロSVだ。「富岡町より低い」と、松村さんが怒ったようにつぶやいた。そして、無言で石を2度投げた。私も投げた。原発に届くはずもなく、それは手前の海に落ちた。まるで、巨大な力を前にした、ちっぽけな人間の力のようでもあった。夕暮れ時が近かった。我々に冷たい風が吹きつけてきた。しばらく、原発を見つめた。よく見れば、原発も津波に遭った2年前の姿のままだった。

デジタルカメラのモニターを確認すると、力強い後ろ姿が映っていた。それでいて、何か明るいものを感じさせる後ろ姿だ。たった一人で、この2年間、警戒区域で運命と闘ってきた男の背中、その向こうに巨大な福島第1原発の威容もあった。

--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 山本 壮一郎(やまもと そういちろう)

(2013年2月20日撮影、21日朝刊2面掲載)

<取材者の弁>

科学医療担当の編集委員から、東京電力福島第一原発への単独取材が決まったと写真部に連絡があった。部長に呼ばれ、意思確認を受けた後、準備に取りかかった。

私は暗室時代の最後を経験し、デジタルカメラの進歩とともに仕事をしてきた40代のカメラマン。まさか、カメラだけでなく新聞そのものが「紙」と「スチール」から、「ウェッブ」と「動画」へと急展開していくとは思ってもいなかった世代だと思う。

防護服に身を包んでマスクをかぶり、養生したカメラを手にする。写真を撮るだけでも一苦労のうえに、パノラマ写真に360度VRパノラマ、さらには動画素材も用意せねばならない。制限された環境と時間の中であれもこれもできるのか不安のまま、取材当日を迎えた。

免震重要棟から4号機へ向かう。事故後に建屋外側に据え付けられたエレベーターで5階のオペレーティングフロアへ上がった。昨年5月に代表撮影された写真と同アングルで変化を見せようと考えていた。だが、散乱していたがれきは完全に撤去され、「展望台」のようになっており、鉄骨がぐにゃりと曲がる3号機、その奥に2号機が見通せる。比較するものがないほど変わっていた。頭が真っ白なまま、写真とパノラマ、三脚を据えてVRと撮り分ける。動画までは手が回らず、編集委員のヘルメットに固定して撮影した。

これまで、バスの中から外観を見るだけであったという、セシウム吸着装置「サリー」や汚染水などを淡水化する施設の内部が報道機関に初めて公開された。巡視の検査官が施設内の放射線量を確認した後、中に入る。薄暗い「サリー」内部に円筒形のセシウム吸着塔が並ぶ。撮影しながら検査官について進むと、「放射線量が高いから、検査官の他はさがって下さい」と制止された。

取材を終えてJビレッジに戻ると関係者が交わす雑談が耳に入った。「東京」と「福島」との職場内での温度差を嘆く内容だった。事故からまだ2年。津波で横転したまま放置された車両や爆発で飛び散ったがれき、増え続ける汚染水タンク。廃炉への道ははるか彼方だと、映像で伝えられるものが有りすぎる。

--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞東京本社写真部 松本 剛(まつもと つよし)

(2013年1月31日撮影、2月1日付け朝刊一面掲載)

<取材者の弁>

辺り一面には、鼻の粘膜を刺激するような腐臭が立ちこめる。

テロリストの攻撃を受けた北アフリカ・アルジェリア東部イナメナスの従業員居住区。砲撃の跡が生々しい建物が目に飛び込んできた。地面には犠牲者が倒れていたのだろうか、無数の染みが残る。軍の装甲車が配備され、銃を手にした多数の兵士がはるかな地平線をにらみつけていた。

サハラ砂漠のただ中に立つガス田プラント。日本の企業戦士10人を始め多数の命が奪われた現場には、緊張した空気が張りつめていた。

私が報道規制下にあるイナメナス入りの機会を待っていたのは、1000㌔・㍍以上離れた首都アルジェ。道行く人たちが、日本人と見ると「あなたがたは私たちの友人。今回の事件は本当に残念だった。犠牲者のご家族を始め、日本の皆さんに心の底からのお悔やみを伝えて欲しい」などと、事件を悔やむ声をかけてきた。が、90年代に多発したテロによって、多くの肉親や友人を失った人たちからは、自国軍の作戦への支持が強い。市内の通りの辻々には常に警察官が立ち、往来する車両に厳しい監視の目を向けている。

「あの凄惨な時代に後戻りはしたくない」。平和な日本に暮らす私には理解しがたいアルジェリア人たちのその思いは、現場に放置される黒こげの車両の残骸を目撃した私の心の中にも、確かに芽生えた感触があった。

この現実を伝えなければと、我を忘れてカメラのシャッターを切った。

--------------------------------------------------------------------------------------------

東京新聞写真部 久野 功(くの いさお)

(2013年1月14日撮影、未掲載)

<取材者の弁>

2013年1月14日の成人式。天気予報は、雨のち雪だが都心では積もることはないと言っていた。午前10頃から雨に雪がまじりはじめた。細かい雪は背景が白っぽいとはっきり写らないので、あれこれと場所を変え会場入りする新成人と雪を狙う。何とか安心の一枚を撮り終え、式典会場に入る。

濡れた機材をタオルでふきつつ、会場内ではしゃぐ新成人を見ながら「若いっていいなぁ」とぼんやり考えつつ態勢を整える。40分ほどたって外の様子を見に行くと唖然。辺りはすっかり真っ白になっていて、大粒のぼたん雪がなおも降り続いている。積もらないって言っていたのに…。

式典が終わり、新成人がぞろぞろと出てくる。安心の一枚がゴミになってしまったので、必死に撮影。成人式の取材経験のある写真部員なら誰もが覚えがあるだろうが、男子の存在は申し訳ないけど完全に刺身のツマ。望遠レンズで引っ張って雪と振り袖姿を撮影したいのだが、ツマが邪魔でなかなかはまらない。式典前の撮影ですでに機材が濡れていたこともあり、レンズやファインダーがいくら拭いてもすぐにくもってしまう。寒さと今にも止まりそうなカメラ機材と格闘しながらの撮影。

「あー、もう、さいあく-!」と声をあげながら、振り袖の裾をまくり、シャーベット状態になった雪道を歩く新成人。ゴアテックスのブーツが全然役に立たなかったくらいだから、足袋の足下はさぞ冷たかっただろうと想像する。大変な日にあたってしまった平成25年度の新成人たちだが、きっと良きにつけ悪きにつけ記憶に刻み込まれる成人の日となったことでしょう。

--------------------------------------------------------------------------------------------

日本経済新聞社写真部 小林 健(こばやし けん)

(2012年12月4日撮影、13年元旦紙面別刷りフロントに掲載)

<取材者の弁>

「光学迷彩を使え」。被疑者の自宅に忍び込んだ特殊部隊の女性隊長が部下達に指示すると、部下達の姿がすっと消える。10年ほど前、人気を博した近未来SF漫画「攻殻機動隊」のワンシーンだ。「光学迷彩」とは、目の錯覚を応用した技術による「超現実」の世界のこと。自衛隊などが着る迷彩服やカメレオンと同じように、周囲の風景と溶け込むことにより、違う現実を見せることができる。

慶応義塾大学大学院の稲見昌彦教授は、この技術の実証実験として、車の後ろに設置したカメラでとらえた映像が車内に映って見えることで、後部座席のシートが透けて車の後ろが見える「透明プリウス」を開発した。

映像は運転席と助手席の間にあるプロジェクターから半透明の鏡を使って投射する。映像がよく見えるよう後部座席には光を反射する素材を使った。運転手は鏡越しに後ろの映像を見るため、車の窓の風景とつながって見えるわけだ。この技術が確立すれば、楽々と車庫入れができるという。

しかし、まだこの技術は、あくまで研究開発途中のもの。実際はそれほどクリアな映像ではない。プロジェクターから投射された映像は薄ぼんやりしており、反射角の関係で、数センチ横にずれるだけで、車の後部はおろか、何も見えなくなる。撮影に同行してくれた研究員とミリ単位で場所を調整した。更に車内と車外とプロジェクターの露出差の開きが大きく、ストロボセッティングがやたらと面倒くさい。一番の苦労は、撮影する場所がないことだ。何度か試したのち、バックミラーとフロントガラスの隙間にカメラだけを入れて、ノーファインダーで撮影した。

稲見教授はこれ以外も、同じ技術で「透明マント」なるものも実験している。読んで字のごとく、特殊素材のマントをかぶると周囲の背景に完全に溶け込むという技術だ。これさえあれば、規制線をくぐり抜けて事件や事故現場に入り、スクープ写真も楽々と撮影できるかもしれないなあと取材帰りにぼんやり考えた。実用化を待ちたい。

--------------------------------------------------------------------------------------------

毎日新聞東京本社写真部 須賀川 理(すかがわ おさむ)

(2012年12月31日撮影、2013年元旦朝刊1面に掲載)

<取材者の弁>

「母ちゃんも娘と孫とじきけえってくっから、こっちで休んでて」。玄関を開けた私たちを小野俊光さんは笑顔でこたつに招き入れた。小雪舞う大晦日 の夕方、福島県川内村の避難指示解除準備区域にある小野さん宅を取材した。

この年末年始、「せめて正月くらいは自宅で」という声に押され政府は6市町村の避難指示解除準備区域、居住制限区域で最大5泊の宿泊を特例で認 めた。小野さんが現在住んでいる村内の仮設住宅から自宅まではわずか3キロ。それでもこれまで自宅に寝泊まりすることは許されていない。俊光 さんは「やっぱりあったけえ」という我が家でいつも通りの正月を迎えることにしていた。

やがて妻の悦子さん、次女の平野久美さん、孫の智大君が出先から戻り、にぎやかな宴が始まった。智大君の好物というカニが石油ストーブの上で芳 ばしい香りを放つ。悦子さんが焼きあがったカニを皿に盛りながら今年、夫婦が金婚式を迎えると教えてくれた。「どちら かが欠けて祝えないのが当たり前の世の中だから、2人で迎えられる金婚式は格別」と言う俊光さんに、「本当はそう思っていないでしょう?」と 悦子さんが照れくさそうに応戦。食卓はさらに笑いに包まれた。2年ぶりに自宅で正月を迎える喜びが4人の顔からあふれていた。

--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社編集局ニュースセンター 冨田 晴海(とみた はるみ)

(2012年12月15日撮影、未配信)

<取材者の弁>

「2012年 報道写真展」が衆院選の投開票日を翌日に控えた15日、日本橋三越本店で始まった。東日本大震災から1年以上を経た被災地の表情、5月に開業した東京スカイツリー、7月から8月にかけて行われたロンドン五輪など、国内外のニュース写真約250点を展示。オープニングセレモニーでは、五輪で金メダルを獲得したボクシングの村田諒太選手とレスリングの小原日登美選手がテープカットした。

2人は式典後に自らのパネルにサインしたあと、スポーツ紙デスクの無理なポージングにも笑顔で答え、和やかな雰囲気で報道展のスタートが切れた。私も村田選手の金メダルを手にしてみて「意外に重いもの」なんだと感じた。その後も気さくな2人は、パネルの前で各紙の写真部長たちとの記念写真にも快く応じていた。金メダルを手に2人と記念写真に収まる部長たちの表情が、子どものように見えたのは私だけではなかったのでは・・・

今年はオープンと同時に高円宮妃久子さまが早速観賞に訪れたが、18日未明には新しい政権の枠組みが固まり、26日には組閣が予定されている。期間中に次期首相が来場するのは難しい状況だ。19日までには新政権誕生のパネルを追加せねばならず、忙しい報道展になりそうだ。

--------------------------------------------------------------------------------------------

東京スポーツ新聞社写真情報システム部 納冨 康(のうとみ こう)

(2012年11月25日撮影、27日付1面掲載)

<取材者の弁>

私だけかもしれないが、競馬取材のカメラマンがレース取材で最も神経を使い緊張する撮影ポジションはゴール正面(直線の先)の場所ではないだろうか。

600ミリなどの望遠レンズを使用し、十数頭が並んで勢いよくこちらに向かって来るのを狙うと望遠レンズの圧縮効果もあり、一体どの馬が1着でゴールするのか何度撮っても感覚が掴めず会場の巨大スクリーンを横目で確認しながらハラハラする撮影は未だに慣れない。

1着の馬のゴールと騎手のガッツポーズを逃さずうまく撮影できればと思って臨んだジャパンカップ。注目は3冠牝馬ジェンティルドンナ、現日本最強馬と呼ばれるオルフェーヴル、凱旋門賞優勝馬ソレミア、秋の天皇賞1着のエイシンフラッシュ・・・。どの馬が来てもおかしくない。以前から競馬担当キャップの先輩にジャパンカップは「正面(のポジション)でやらせて下さい!」と志願した手前、1着馬を簡単に撮り逃すことはできない。

600ミリのレンズを構え「オルフェが大外から差したらこの画角に入るだろうか?いやインから来るかも。ガッツポーズは出るか?やっぱりこの撮影ポジション辞めときゃ良かった」など色々頭の中で考えているうちにメインレースのゲートはいつの間にか開かれていた。

蓋を開ければ「この一枚」。最後の直線で3冠牝馬と最強馬の馬体を激突させながらのまさに肉弾戦。ファインダーを覗いてぶつかり合う2頭は確認できたが、ゴールを過ぎてもどちらの騎手もガッツポーズを出さない。デッドヒートをどちらが制したか正直分からなかった。

長時間の審議の末、ハナ差でジェンティルドンナ(写真右)が1着。無我夢中でシャッターを切った写真の中から見つけたジェンティルドンナ鞍上の岩田康誠騎手が隣のオルフェーヴル(写真左)と池添謙一騎手に向かって何か吠えてドヤ顔をしているかのようにも見えたこの一枚。勝者の岩田騎手は強引な進路変更で2日間の騎乗停止処分となり後味悪いレースとなったが、迫力のあるレースに立ち会い撮影することができ、正面のポジションも捨て難いなとスッキリした気分で私は仕事を終えた。

--------------------------------------------------------------------------------------------

東京スポーツ新聞社写真情報システム部 前田 利宏(まえだ としひろ)

(2012年11月24日撮影、九州スポーツ芸能面に掲載)

<取材者の弁>

2009年11月に覚醒剤取締法違反(使用、所持)の罪で懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けた女優・酒井法子が執行猶予期間があけた11月24日に都内のスタジオで主演舞台の会見と芸能界復帰の会見を行った。

200人を超える報道陣、各社大勢のカメラマンが居並ぶ中で思うような写真を撮るのは々骨の折れる作業である。とりあえず場所取りが重要なポイントになるのだが、今回は会見現場に自宅の近い同僚の納冨カメラマンが3時間前位から先乗りし、スチールの中では2番という好順位をキープしてくれた。この好順位をいかし、納冨カメラマンは酒井法子の真正面で最初から最後まで涙と表情狙い、自分は会見場中をテレビカメラの邪魔にならないように姿勢を低くしながらいろいろな場所に動き回って写真を撮るという役割分担で臨んだのだった。

とりあえず復帰会見撮影のポイントは2つ、アップで撮影する流れ落ちる後悔の涙と、左指、左くるぶしにあったタトゥーの様子。ところが結論からいうと両方とも今回は無し、微妙な感じではあったものの流れ落ちる涙は見受けられず、むしろ会見全体では吹っ切れたような笑顔の方が印象的であった。タトゥーに関しても「いらないと思いました」というご本人の言葉通りきれいに消されてしまっていたのだった。事前のプランなどは儚いものである。

この写真は笑顔で会見場を一度引き上げる酒井法子、縦位置で撮るか横位地で撮るか直前まで考え、最終的には悩み続けたため若干斜めになり、綺麗な足が入っていないという芸能写真ではかなりダメな出来栄えに仕上がった。だがこの彼女の絶妙な笑顔に助けられた一枚となったようだ。当たり前の結論としては撮影前にプランを頭でいろいろと考えても、その場の被写体の持つパワーや表情の前にはかなわないのだなぁという事である。

--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 樫山 晃生 (かしやま てるお)

(2012年11月8日撮影、14日付朝刊3面)

<取材者の弁>

「江沢民さん、そろそろ権力を譲ってくださいよ」

「胡錦濤君、まだまだ渡すわけにはいかないよ」

第18回中国共産党大会の開幕式。そんな会話が聞こえてきそうなシーンだった。

党総書記のポストは習近平氏が引き継ぐことが決まっていたが、党常務委などの指導部人事をめぐって水面下の権力闘争が続いていた。高官の子弟グループ「太子党」の実力者が江沢民元総書記、共産主義青年団出身の「共青団」派を束ねていたのが胡錦濤前総書記だ。

実際は高齢の江沢民氏を胡錦濤氏がいたわって着席を促したのを、「大丈夫、大丈夫」と断っているところだが、周りの中国人カメラマンたちのシャッター音もひときわ大きくなっていた。

--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞社写真部 立石 紀和(たていし のりかず)

(2012年11月7日撮影、8日付朝刊国際面)

<取材者の弁>

今回の大統領選挙は、現職で再選を目指すオバマ大統領と共和党のロムニー候補の史上まれに見る接戦だった。投開票日直前まで支持率は拮抗していたため、当日はどちらの会場に行くのか迷うほどだった。

私は投開票日の10日ほど前に米国入りし、激戦州のひとつオハイオで写真グラフの取材を始めた。ほとんど何の知識や情報もないまま出発してしまったため、取りあえず各候補者のボランティア事務所行って話を聞こうとしたが、激戦州ゆえに多忙を極めており、担当者に「日本の新聞に掲載されても1票にもならないから」と冷たくあしらわれた。スタッフが有権者に電話をかける様子の取材では、「とにかく忙しいから取材は1分だけ。今後は二度と来ないで」とまで言われた。悪意は無かったと信じるが、少なくともそれほど激戦だったと言える。

投開票日の勝利宣言の取材は、オバマ大統領の地元シカゴに決めた。激戦州の集計に時間がかかったため、途中経過で一喜一憂する支持者たちとオバマ大統領の登場を待ちわびた。そして深夜0時半過ぎ、「Four more years!」(あと4年)という大歓声の中、大統領はミシェル夫人と2人の娘と共に現れ、笑顔で手を振った。ファインダー越しに見えた大統領の表情は、激戦が終わってホッとしたと同時に、あと4年の重責をかみしめているように見えた。

--------------------------------------------------------------------------------------------

時事通信社大阪写真部 桐明 靖之(きりあき やすゆき)

(2012年10月9日撮影、同日配信)

<取材者の弁>

2012年のノーベル医学・生物学賞の受賞発表から一夜明けた10月9日、山中伸弥京大教授と知佳夫人の記者会見が同大学本部棟で行われた。受賞当初の興奮が一段落し、取材する報道各社も山中教授の人柄や家族に興味の焦点を移していた。

午前10時すぎに会見が始まり、夕刊帯の締め切り時間が迫っていた。会見の冒頭ですばやく写真を送っている他社カメラマンに焦りを覚えつつ、2人の間に流れる「歴史」や「時間」など、夫婦の関係性をフレームに収めることだけに集中した。じっと待ち構えていると、山中教授は受賞の喜びを語った後に研究所の同僚や関係各位にお礼を述べ始めた。次に語る内容は家族の話にちがいない。

その瞬間は直ぐに訪れた。カメラのファインダーの中で、知佳夫人や家族への感謝を語る彼の左奥には、少し照れながら旦那様の表情を見詰める妻の笑顔が浮かんでいた。狙い通りの写真を撮ったと確信し急いで写真電送した。

後日、本社写真部の上司から一言。「いい写真だと思うと同時に、君の感情がよくでているね」。自分の妻に対する思いに苦笑いしながら、あの瞬間の知佳夫人のやさしい眼差しを思い出していた。

--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞社写真部 林 陽一 (はやし よういち)

(2012年11月3日撮影、4日付朝刊1面)

<取材者の弁>

日本シリーズの巨人対日本ハム。巨人が3勝2敗と王手とし、迎えた第6戦。札幌から本拠地へ戻った巨人の優勝を一目見ようと超満員に膨らんだ東京ドームは熱気にあふれていた。

試合展開は、3対0とリードしていた巨人がこのまま決めるかに思われた6回、日本ハム4番の中田がスリーランを放ち同点に追いついた。しかし、7回、今度は巨人の4番打者で主将・阿部が放った適時打でまた1点をリードした。そのまま9回表2死、あと一人で巨人が日本シリーズを制する。

最後の優勝の瞬間を逃すまいと1塁側ベンチの巨人が見えるレフト側取材席からレンズをのぞく。最後の打者が1塁でアウト。マウンドに向かう捕手・阿部が手を広げ、山口投手へ駆け寄る。ベンチから飛び出してきた内海投手らナインが次々と歓喜の渦に加わっていく。その渦がファンの声援とともに外野席まで伝わってきた。

阿部を中心に中継ぎや控えが活躍した巨人、来年も同じ光景の1枚をおさえたいと願う。

--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 金子 淳(かねこ じゅん)

(2012年11月1日撮影、2日朝刊1面掲載)

<取材者の弁>

11月1日は灯台記念日なのだそうだ。福島県相馬市にある名勝・松川浦の鵜ノ尾埼(うのおさき)灯台は東日本大震災の津波で送電線が切れ、消灯した。昨年4月、乾電池式の仮設灯火で弱めの明かりを発してきたが、このたび電源が復旧し、記念日のこの日に報道公開された。

福島の取材は取材班をつくり、各自がローミングで回している。約5カ月ぶりの福島入りだった。前回取材に入った6月、弱々しくも鵜ノ尾埼灯台に照らされる相馬漁港の「試験操業開始」に同行取材した。あの時、試験操業とはいえ、久しぶりの水揚げに相馬漁港は沸いていた。だが、今回この取材前に立ち寄った漁港は人影もなく、整地されたとはいえいまだ津波の傷痕がそのまま残っている。この「傷痕」と「灯台の光」を絡めて撮れないかと考えた。

遠くからのアングルをいろいろ探っていたが、暗くなるにはまだ早かった。灯台内部からのアングルも取材できると聞きつけ、ワイドレンズ1本で灯台に挑戦した。福島海上保安部が用意した取材用のヘルメットや手袋を装着し、テレビ、スチール各社交代で灯台の光源部分に登った。内部のはしご階段を登ると、すでに16万カンデラの光がぐるぐると回っている。同業他社カメラマンと交代で職員を絡め撮影。もう少し引いて撮りたいところだが、引きようがない。ストラップを右手に巻き付け、柵に足を絡めて固定し、上体を反らせて外にせり出し、頭の上にカメラをかざして撮影した。背後に相馬漁港が入り、また夕暮れ時も重なり、「想定外」の写真が撮れたのではないかと思う。その後、当初思い描いていた遠景の「傷痕と灯台の光」も粘って取材したが、紙面ではこの「想定外」の写真が採用され、よかったと思っている。

灯台に初めて登った。数十センチの間近で直視したものの、それほどのまぶしさは感じなかった。後で分かったことだが、この16万カンデラの光は32㎞先まで届くという。まさに「灯台もと暗し」とは、このことか……。

--------------------------------------------------------------------------------------------

東京中日スポーツ写真課 北村 彰(きたむら あきら)

(2012年10月7日撮影、8日付け東京中日スポーツ1面掲載)

<取材者の弁>

F1日本GPの公式予選を4番目のタイムで走り、J・バトンの5グリッド降格により決勝レースを3番グリッドでスタートすることになった小林可夢偉。日本人ドライバーが久しぶりに表彰台に上がるチャンスと期待が高まる中、決勝レースがスタートした。

決勝レースが終わりに近づき、未だ3番手を走行する可夢偉。いよいよ表彰台が現実味を帯びてきた時、「これは必ず一面になる!」と確信。F1初の表彰台をどういう絵柄で表現すべきか考えた。

「自動車レースの表彰台ならシャンパンファイトだ」。そう考え、バストアップくらいの大きさで表情を狙おうと、レース中にマシンの走りを撮影していた600ミリレンズをそのまま表彰台撮影に持って行った。

レースが無事終了し、可夢偉は3位を獲得。日本GPで日本人が表彰台に上がるとこんなにも観客が盛り上がるのか!と感動する空間を体験しながら、始まったシャンパンファイト。いつもは無表情な可夢偉も穏やかな晴れやかな表情でシャンパンを掛け合っていた。

日本人が表彰台に上がるという希有な場面に遭遇してカメラマン控え室に戻り送稿していると、鈴鹿サーキットの広報スタッフたちが写真を見て、「いい表情している!」、「こんな表情見たことない!」と口々に言っていた。日本人表彰台ということだけでなく、可夢偉の表情も希有な場面だったようだ。

--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社写真部 桑名 敏之(くわな としゆき)

(2012年9月25日撮影、同日配信)

<取材者の弁>

機上から眼前に一直線に魚釣島を目指す船団。まるで太平洋戦争の記録映像を見ているようだった。島に接近する台湾漁船に海保の巡視船が後進しながら放水をする。これ以上の領海侵犯を許さないという海保の強い意志を感じた。漁船団の中には台湾企業の名前が書かれた横断幕に船上には報道と思わしき人びとの姿も。直に見た尖閣諸島周辺は日中台の各国の思惑が交錯する、まさに“戦場”のようだった

--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 上田 潤(うえだ じゅん)

(2012年9月19日撮影 同日朝日新聞デジタルに掲載)

<取材者の弁>

19日夕方、東京都心で大きな虹が見られた。本社がある中央区付近は午後から時折雨が降ったが、日没間際、雲の切れ間から夕日が顔を出すと、照らされた東の空に、大きな橋がかけられたように虹が現れた。

何げなく職場の同僚と虹を眺めていると、「おい、カメラ!」とデスクの声。

慌ててカメラを手にテラスに出ると、同じフロアの報道局の記者も続々と出てきた。鮮やかな夕焼けと虹の競演に、記者らは歓声を上げながら携帯電話をかざしている。

すると彼らの中から時折、「全部が入らない」と言う声を聞こえた。広角がきかない携帯カメラでは、大きな弧を描く虹が画角に収まらないらしい。「記者なのに一眼レフカメラは持っていないのか?」と、余計な猜疑心を抱いてしまったが、当初は手ぶらで眺めていた私に、そう思う資格はなさそうだ。

--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 堀 英治(ほり えいじ)

(2012年7月23日撮影、24日朝刊一面掲載)

<取材者の弁>

東日本大震災から9月11日で1年半がたつ。東京電力福島第一原発事故で全町避難している福島県浪江町の馬場有町長は10日の定例議会で、「今後5年間は街に戻れない。生活できない状態だ」と述べた。苦痛を与え続ける原発事故。福島原発事故の現状はまだまだ伝えなければならない。

震災から500日過ぎた7月23日、福島第一原発事故の政府の事故調査検証委員会が最終報告を提出した。それに関して夕刊掲載予定だったので現状の福島第一原発の姿をとらえようと、23日早朝、羽田空港から朝日新聞航空部「ゆめどり」で向かった。

現場まで約1時間。首都圏は薄曇りだったが、途中から低い雲がべったりと張り付いたような天候だったので進路を変更、海岸線を北上した。現地の天候は回復しており、途中の福島第二原発からも第一原発が見えてきた。

現地は今年2月末に飛行禁止空域が半径3キロ規制に変更になった。それまでは30、20キロと遠ざけられていたが、3キロでは福島第一原発がより鮮明に見えるようになった。

実は18日も核燃料プールから試験的に保存中の燃料棒抜き取り作業の取材をしていたが、4号機の崩壊していた屋根部分が、えらく取り除かれていると思った。プールを覆う白いシート、黄色い原子炉格納容器の蓋などが露出し、変貌に驚いた。この時は作業も終わり、作業員の姿もない写真となった。

今回は超望遠レンズをのぞくと、建屋の屋上などに白い防護服をきた数十人の作業員の姿をとらえることができた。廃炉まで40年かかるという。まだまだ不測の事態が起きるかもしれない。今後も「福島」をウォッチして伝えていきたい。

--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社写真部 前田 龍範(まえだ たつのり)

(2012年7月13日撮影、同日配信)

<取材者の弁>

ロンドン五輪の盛り上がりで紙面上扱いが小さくなった感のある首相官邸前の「原発反対デモ」。今年3月から始まり、今なお毎週金曜日の夕方に行われている。現在、首相官邸前から国会議事堂の正面に拡がりを見せ、報道各社にとってはデモ取材と事件警戒で目が離せない状態のままだ。

デモ参加者は回を重ねるごとに増え、主催者発表で17万人に。警察も大型車両を何台も首相官邸前に横付けし鉄柵などでデモ参加者の動きをコントロール。周辺地下鉄出入口も制限するなど警察の威信をかけた警備に、集まった参加者は分散されて官邸前の道路が占拠される可能性は、これまでより少し低くなったかのように見える。

取材当日は警戒のため二人で取材。国会記者会館側でデモ取材を中心に撮影する同僚の反対側に移動。デモ参加者の叫びと警備を一枚に切り取ることが出来た。制限されたエリアでのデモとはいえツイッターでの呼び掛けで集まるエネルギーは計り知れない。主催者側はマイクで整然とした行動を呼び掛けるが大きなうねりは、国会を取り巻くどの場所で”決壊”してもおかしくはないと肌で感じた。WEBに載せた写真は少し前の撮影だが、秋風が吹きだした今も同じ光景が見られる。

--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞東京本社写真部 池谷 美帆(いけや みほ)

(2012年8月20日撮影、同日夕刊1面掲載)

<取材者の弁>

ビルの上でパレードの始まりを待っていた。和光の鐘が11時を告げる。スタート地点は見えず、ちゃんとスタートしたのだろうかと思っていると、遠くの群衆の手が上がり始め、波のようにこちらへ近づいてくるのが見えた。後で聞くと人出は50万人。予想をはるかに超えた人波が眼下に広がっていた。

前週から、五輪メダリストのパレードを計画しているとの情報があったが、コースがなかなか確定せずやきもきしていた。そんな中、場所は銀座に決定。実はこのコース、巨人軍優勝パレードとほぼ同じ順路だ。過去の写真を捜すと、様々なポジションから撮影した写真が見つかった。当時先輩がかなり歩き回り、苦労の末に確保した場所だそうだ。その結果急な開催決定にもかかわらず、様々な協力の下、通りを見渡せる抜群のポジションで取材をさせてもらうことができた。まさに読売新聞写真部としての蓄積が生きた取材だった。

選手を乗せたバスが、次々に銀座四丁目交差点を通り抜ける。ビルからではどの選手がどこにいるかの判別は難しかったが、必死にバスを見上げる人たちの表情は、うだるような暑さの中で長時間待っていたとは思えないほど、明るく、歓喜に満ちていた。

パレードが終わり帰社すると、人混みにまみれながらの取材した先輩の苦労話が次々と飛び出す。若手が一番楽していたのでは?との疑念(というより確信?)がわきあがり、うつむき気味でゲラを見る私だった。

--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社写真部 鈴木 大介 (すずき だいすけ)

(2012年8月12日撮影、同13日配信)

<取材者の弁>

17日間にわたった祭典のラストを飾るロンドン五輪の閉会式。五輪スタジアムには8万人の観客が詰め掛け、会場はロックの演奏と花火で彩られた。日本選手団のメダルは実施26競技、302種目を通じて、金7、銀14、銅17の計38個と、過去最多だった2004年アテネ五輪の37個を更新した。

WEB上の写真は閉会式終了時に打ち上げられた花火。客席の最前列に指定されたカメラマン席の手すりに、クランプ(固定工具)でカメラを据え付けて撮影した。今回の五輪ではクランプの使用について厳しい安全基準が設けられたため、ワイヤーでぐるぐる巻きにして固定し、さらにレリーズを使用した。

この写真は2秒ほどの長時間露光で撮影したもの。これ以上のスローシャッター写真は白くとんでしまっていた。しかし、個人的には「花のように外に広がる日本式の花火」を想定していたため、スタジアム上部から打ち上げられた花火は「線の花火」で、貧相な感じは否めない。また、通常はあるはずの「閉会式開始直後」の花火もなく、全体として2回ほどしか絵になる花火撮影のチャンスはなかった。(※1回の花火で連続して打ち上げられるが、すぐに煙で白くなってしまい、チャンスはそれぞれの初めのほうだけしか撮影できない)。

帰国後、各紙に掲載された写真をチェックしたが、皆同じように苦労していたようだった。いずれにせよ、この写真を夕刊1面で使用してくださった地方紙も多く、「会場の全景写真」の差し替えとしての「花火写真」の重要性を再認識されられた一場面だった。目の錯覚なのか、一見上から撮った空撮花火のように見える絵柄が珍しいようだ。

--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 森井 英二郎(もりい えいじろう)

(2012年8月12日撮影、13日夕刊1面掲載)

<取材者の弁>

204の国と地域から約11,000人が参加して実質19日間にわたって開かれた世界最大のスポーツイベント、ロンドン五輪。26競技302種目が行われた。私は、初めての五輪取材で、もちろん疲れはあったが、この舞台で写真が撮れること、取材できることが嬉しくて、毎日一番乗りで競技会場に向かった。この日も午後9時から始まる閉会式に向け、5時から聖火の裏に席を取ってカメラを構えた。

いよいよ閉会式が始まり、これまで競ってきた選手たちが一緒に写真を撮ったり、お互い撮りあったり、閉幕を惜しむかのように華やかなステージが繰り広げられたりする中、日付が変わる直前、聖火台近くから次回の開催国ブラジルをイメージした花火が上がり、聖火がゆっくりと消灯していった。閉会式は午前0時すぎまで続いた。

無事に取材を終えることができた安堵の気持ちと、少し寂しさを感じながら最後の閉会式取材を夢中でシャッターを切った自分があった。

--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞東京本社写真部 松本 剛(まつもと つよし)

(2012年8月12日撮影、13日付け夕刊五輪面掲載)

<取材者の弁>

ロンドン五輪の閉会式。聖火台の炎がいよいよ消える段になると、その背後に巨大な不死鳥が現れた。「スポーツを通じて平和でよりよい世界の建設に貢献する」という五輪の精神が、不滅であることを世界に示したのであろうか。その意図はともかく、天に舞い上がるような火の鳥の雄姿に、明るい未来の予感を感じ取ったのは私だけではあるまい。

大会を振り返れば、我らが日本選手団の活躍も次へつながる内容だった。メダル獲得数の史上最多も立派だったが、バドミントン、ボクシング、ウエートリフティングに卓球などなど、それぞれの競技で数十年ぶりのメダリストが続々誕生した。競技人口のすそ野を広げ、今後も更なる飛躍が期待出来ることだろう。

大きく羽根を広げたフェニックスが見守るフィールドで、無邪気に記念写真を撮り合う日本選手の姿が見えると、思わず胸が熱くなった。カメラのファインダーをのぞきながら、「ありがとう、また頑張ってくださいね!」と叫んでいた。

--------------------------------------------------------------------------------------------

東京スポーツ新聞社写真情報システム部 西村 庸平(にしむら ようへい)

(2012年8月9日撮影、同11日付4面掲載)

<取材者の弁>

「バカヤロー!お前は何をやってるんだ!」神聖なオリンピックのレスリング会場に響き渡る怒鳴り声の主はアニマル浜口。いわずと知れた浜口京子の父である。この日、レスリング女子72キロ級に出場した娘・京子がまさかの初戦負け。敗者復活の願いもかなわず、北京五輪に続きメダルを逃してしまった。

父は試合内容に納得いかず、娘を見つけると柵の向こう側から怒鳴り散らしたのだ。

試合直後からあまりに不機嫌モードの父。浜口京子の出場する試合後は親子3人の感動のシーンが撮影できる可能性が高いのだが、待ち構える我々カメラマンもこれには思わず心配になってきた。そして父と娘が対面。「お前は勝っていたんだ!最後押すだけだったんだ!このバカヤロー!」あまりの勢いに警備員たちも駆け寄ってきた。撮影しているこちらが圧倒されてしまうような迫力。

すると横にいた母・初枝さんが夫の暴走ぶりに激高。「アンタはバカか!この道化師が!そこまで言うならアンタが出ろ!」と応酬、すると父は「お前は帰れ!リーオ、リーオ!」と4年後のリオデジャネイロ五輪で雪辱しろと絶叫。「このバカオヤジ」と叫ぶ母。こちらは親子仲を心配していたのだが、いつの間にか夫婦ゲンカである。

しかし我々の心配をよそに、いつの間にか親子3人は笑顔になっていた。メダルを取れなかった事を叱る父、謝る娘、慰める母、こんなに真っ直ぐで、人間味溢れる親子は見たことがない。メダル獲得は果たせなかったが、4年間必死で努力してきた京子選手の笑顔を見ると、私の心まで温かくなっていた。

--------------------------------------------------------------------------------------------

東京スポーツ新聞社写真情報システム部 下田 知仁(しもだ ともひと)

(2012年8月9日撮影、同11日付4面掲載)

<取材者の弁>

ロンドン五輪も終盤にさしかかり、日本期待のレスリングが始まった。高速タックルを武器に、2004年アテネ、2008年北京で金メダルを獲得し3連覇を目指しロンドンに乗り込んできた吉田沙保里。4年前も北京で彼女を取材し、その圧倒的な強さは分かっている。

今回もやってくれるだろうと期待し、その最高の姿を撮影するために試合開始の4時間前から場所取りをして試合に備えた。指定されたカメラマン席の中でも、審判やセコンドのコーチなどが手前にかぶってしまう位置があり、少しでもかぶる可能性のない位置、そして光線具合やバックに邪魔なものが写らない位置など、ベストなポジションを巡って試合前から各国のカメラマンと競争である。

まずまずのポジションを確保し、そして試合開始。吉田は危なげない試合運びで順調に勝ち進み、決勝進出を決めしばしの休憩時間。その時胸ポケットの電話が鳴った。声の主は東京の会社にいるデスクからで第一声「おーい、お前テレビに映りすぎ!」。そんな事言われても・・・。こっちだっていい写真を撮るために必死に取った場所なのだ。人の苦労も知らないでデスクは好き勝手なことを言ってくる。

気を取り直して決勝戦。吉田は期待通りバービーク(カナダ)に第1ピリオドで得意のタックルを決め、第2ピリオドでもポイントを奪い完勝。見事五輪3連覇を達成。涙も見せずに国旗を手にすると貫禄の表情で場内を周った。最高の笑顔を見せてくれた吉田選手に感謝です。

--------------------------------------------------------------------------------------------

スポーツニッポン新聞社写真部 西海 健太郎(にしうみ けんたろう)

(2012年8月4日撮影、同6日五輪面掲載)

<取材者の弁>

競泳男子の松田、入江、藤井の3選手が「康介さんを手ぶらで帰らすわけにはいかない」と、北島康介本人には伝えずにこれまで頼りっぱなしだった北島への恩返しの思いで心をひとつして、男子400㍍メドレーリレーで見事、銀メダルを奪取、絆の力を見せつけた。

メドレーリレー決勝で入江、北島、松田、藤井は「馬鹿力」を出した。取材する我々にもそのパワーが伝わってきた。中でもリレー第2泳者・北島は、先頭で戻って松田につないだ。「足引っ張れねぇなぁと思っていた。チームに貢献できたのがうれしい」と北島。個人種目の3連覇はかなわなかったが、この絆の銀メダルで3大会連続のメダルを獲得したのだ。

自由形専門の選手が選考会で代表権をとれず、バタフライと兼職の藤井が自由形に回り、バタフライには200㍍が専門の松田が担当、不安や疲れがあった中、お互いの責任感、チームの絆でもぎ取った銀だろう。決まった瞬間、ちょうど私の方を向いて全員がガッツポーズ、ばっちり撮れた。これは銀以上のカメラアングルだった。

--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社写真部 佐藤 優樹(さとう ゆうき)

(2012年8月2日撮影、同3日配信)

<取材者の弁>

「跳馬が一番よかった」内村航平がインタビューに珍しく自画自賛していた。自分のファインダーの中で、肉体はしなやかに、足の指先はまっすぐ伸び、美しく回転しながら着地もぴたり止まった。この内村の美しい技を切り取り、14枚の連続写真で表現した。実は苦難の中で生まれた連続写真なのだ。

まずノースグリニッジアリーナの体操会場を説明すると、胸の高さの木の板でフィールドとフォトポジションが完全に仕切られていた。世界体操などでは背の低いパーテーションかロープなどの簡単な規制線が張られている程度だが、状況が違う。カメラをあおって撮った方がよりいい写真になることが多く、カメラマン泣かせの会場だ。しかも、テレビクルーがフィールド内にあふれんばかりにいて、脚立に乗っても彼らの頭がひっかかるという状態。おまけに五輪マーク絡みが少なく悩ましいというか、気の利いたいい写真は、「もう無理」状態だった。

木の板で仕切られている「壁」は、カメラをおけるほどの幅があったので、自分のカメラと連動させて固定カメラを仕掛けることにした。そのためには場所取りが必須。内村選手のつり輪の演技を終え、ダッシュで跳馬のポジションへ。他の日本人カメラマンも同じ考えで、狭い通路をみな全速力。なんとかポジションを確保。しかし、その次に立ちはだかるのは監視の目。テレビ局がその「壁」の上に固定されたムービーカメラを設置しているため、少しでも「壁」に触るものなら飛んできて、「触るな!」。

あまりに私が「壁」に触れすぎたのか、途中からテレビ関係者の監視が横からジーっときつくなった。こうなったら、ぎりぎりでカメラを設置するしかない。選手とはまた違う胸の高鳴りを覚えたほどだ。

いよいよ内村選手の出番がきた。「やっちゃえ!」と気合を入れて、テレビ関係者が最初、何かブツブツ言ってはいたが完全無視。急いで準備しないと跳馬はあっという間に終わってしまうので必死だった。その必死さが伝わったのか、そのうちテレビ関係者は何も言ってこない。何とかピントも画角も合わせ、内村選手が助走を始めた。見事着地を決め、ガッツポーズ。こちらは固定カメラを急いでチェック。撮れた写真を確認し、「連続写真はいける」と、心の中でガッツポーズ。横で監視していたテレビ関係者にさえありがとうと言いたかった。そんな余裕をかましていたら、次の平行棒に出遅れ、いい撮影ポジションが無かった…。内村の結果は、この“ひと跳び”で出場24選手中最高の16.266点を記録。個人総合で金、よかった、結果オーライとしよう。

--------------------------------------------------------------------------------------------

(2012年7月30日撮影、同31日配信)

時事通信写真部

撮影

・山崎 秀夫(やまざき ひでお)

文

・大高 正人(おおたか まさと)

<取材者の弁>

「まさか」-現場のカメラマンは皆、目を疑っただろう。ロンドン五輪体操男子の団体総合決勝。日本のエース、内村航平はあん馬の演技のフィニッシュで大きくバランスを崩した。常に冷静な内村がめったに見せない「しまった!」という表情がすべてを物語っている。

「中国を下して団体金」が最大の悲願だった今大会。しかしやはり五輪という大舞台には魔物が棲むのだろうか。内村ほどの選手でも歯車の狂いが生じた。予選では鉄棒、あん馬で落下。決勝でも悪い流れを断ち切れず、このシーンを迎えた。内村のこの演技で日本は全種目を終え、採点結果はメダルに届かない4位。その後、日本チームの抗議で内村のあん馬の得点が修正され、最終的には銀メダルを獲得したが、判定トラブルの多い今大会を象徴するようなドタバタの展開に、表彰台でも内村の表情は硬いままだった。

しかし、このままで終わらないのが今の内村の底力。中一日置いた個人総合決勝では見違えるように吹っ切れた動きを見せた。この種目で日本人28年ぶりの金。精密機械のような正確さと、美しさを兼ね備えた演技は会場全体を魅了した。この大会のハイライトシーンとして多くの写真が各社の紙面を飾り、年末には報道展の会場を賑わすに違いない。

だが、団体でミスに苦しんだ内村の姿もぜひ後世に残したい。日本中の期待を背負うプレッシャーに負けそうになりながら、気持ちを立て直し、最後は自分の持てる力をすべて出し尽くした内村に「天才でも人間なんだ」と励まされた人は多いはず。地獄から天国に駆け上った、この数日間の物語はいずれ本人の口から明らかにされるだろう。カッコ悪くても泥まみれで戦う姿をとらえたこのショットを「一押し」することを内村選手には許してほしい。

--------------------------------------------------------------------------------------------

東京スポーツ新聞社写真情報システム部 中田 卓也(なかた たくや)

(2012年7月26日撮影、同28日付2面掲載)

<取材者の弁>

サッカーは何が起きるか分からない。これまでこれほど鳥肌が立った経験はなかった。ロンドン五輪サッカー男子の1次リーグ初戦の相手は優勝候補の世界王者スペイン。その強豪スペインを前半34分、コーナーキックからMF大津祐樹(ドイツ・ボルシアMG)のゴールで撃沈したのだ。

茶髪にピアス、大津は「チャラ男」と呼ばれ要領はよかったが、初めはチームで定位置すら確保できなかった存在だった。五輪予選が始まった昨年は代表に招集されなく、J1柏レイソルからドイツのボルシアへ移籍した。ドイツのリーグ戦には、たった3試合しか出場できなかったが、しかしそこでの厳しい生存競争経験で、球際に強い大津に生まれ変わったのだ。

「グラスゴーの奇跡」ではない。扇原の右からのコーナーキックにゴール前にこぼれたボールに相手のDFをかき分けるように飛び出し、玉を浮かさぬようにスライディングして押し込んだ。先制ゴールを決めて喜びながら駆け出した清武、吉田、酒井の先頭に大津が弾けている。たいした22歳のチャラ男だ。試合終了後、インタビューで、「出られないメンバーのためにも勝ちたかった」。いやはや、チャラ男ではなく、立派な好青年。これからに期待しよう。

--------------------------------------------------------------------------------------------

東京新聞写真部 河口 貞史(かわぐち さだふみ)

(2012年7月16日撮影、17日朝刊一面掲載)

<取材者の弁>

7月16日に代々木公園サッカー場で行われた「さようなら原発 10万人集会」。気温33度を超える酷暑の中、原宿方面や、六本木方面から続々と参加者が集まってくる。開始時間に近づくとサッカー場に入れない人たちで外の公園まであふれかえっている。後ほど空撮の写真を見ると、会場に入れない人であふれかえっているのがわかる。

会場内で先輩とポジションを前後に分け、私が後方を担当。今日の集会を一枚で表現することを考えていると、暑い・・・暑すぎる・・・真夏の暑さと群衆を表現したいと青い空と、参加者が差していた日傘などを入れ、めいっぱい人がいるように見せようと広角レンズで表現した。太陽も入れたかったが、ほぼ正午に近い時間のため断念し、夏の青い空と群衆で表現した。

回を追うごとに参加者が増えている反原発の集会。今回の主催者発表は17万人。原発に対する国民の関心度が現れている。会場は、酷暑にも負けない参加者の暑さであふれかえっていた。

--------------------------------------------------------------------------------------------

産経新聞大阪本社写真報道局 門井 聡(かどい さとし)

(2012年6月25日撮影、28日運動面掲載)

<取材者の弁>

ロンドンに到着してから連日の雨で気が滅入る。「五輪開幕まで1ヶ月」という紙面企画が刻々と近づいて来るからだ。デスクからの至上命題はへりコプターからの空撮だった。なんとしても、「開幕を控え準備が進む五輪公園」の空撮で紙面を飾りたい。が、悪天候のためヘリコプター会社との調整はなかなか進まない。ようやく、25日月曜日の午前という日程が決まったのは、週末の22日金曜日だった。

ヘリ会社マネージャーのおすすめの日程は的確で、ロンドン入りしてから一番の晴天に恵まれた。が、機体を見たら不安が再燃。社で普段しているEC135より一回り以上は小さく見えるロビンソンR44。そして機体の大きさよりも気になるのは、コパイ席のドアが外されていることだった。

このヘリ会社はテレビの仕事が主で、機体に取り付けられたカメラを機内で操作して撮影する。そのため、窓だけが開く機体が無いのでこういう措置になったというわけだ。これで、事前に伝えられていた注意事項に納得がいった。「レンズ交換はなるべくしない。スタビライザー付きのズームレンズがおすすめ」、「暖かい服装で。ただしポケットには何も入れないこと」などなど。

乗り込んでみると、やはり狭い。左肩にカメラを掛けると外に出そうなので、持ち込んだ3台とも首からぶら下げることにした。シートベルトは乗用車のような3点式で、留め金はテープで固定。脱出の際は、力一杯引っ張ってテープをやぶるのだとか。

しかし、色々な不安をよそに、いざ飛んでみると開放感が有って気持ちが良い。到着以来一番の天気に厚着だったので少々汗をかいたが、ドアが無いおかげでむしろ快適だった。風も静かでとても穏やかなフライトだ。小回りが利いて、限られた時間内で様々な競技会場を資料撮りするのにもちょうど良い。「ロビンソンって良い機体かも」と手のひらを返す。機長も慣れたもので、特に注文を付けなくても良いポジションを取ってくれ、細かい調整もこちらの希望通りにこなしてくれる。飛行場に戻ると、贅沢な空の散歩をさせてもらった気分で一杯だった。実際に見た五輪サイトのスケール感が少しでも伝わっていれば幸いです。

--------------------------------------------------------------------------------------------

毎日新聞社写真部 須賀川 理(すかがわ おさむ)

(2012年6月28日撮影、28日夕刊社会面掲載)

<取材者の弁>

宿直明けの28日朝、横浜・八景島シーパラダイスから午前4時過ぎに国内9例目のシロイルカの赤ちゃんが誕生したとプレスリリースが届いた。同日中に一般にも公開されるというので早速取材に向かった。

飼育プールに母親のパララと泳いでいた生後6時間ほどの赤ちゃんは海洋生物とは思えないほど不器用な泳ぎ。水面からはパララが下から必死に支え 呼吸を手助けしているのが見えた。水中の様子を撮影しようと思ったが、アクリルから見えているのは水面から50センチほどだけ。5メートルほど離れた撮影場所からは母親の陰に隠れた赤ちゃんの姿がちらちらとしか確認できない。「赤ちゃんが壁にぶつからないようにパララが外側を泳いでいるんです」。広報担当者が解説してくれた。

ほほえましいが撮影者としてははっきりと姿をとらえたい。しばらく待っていると母親の背中をするりと超え、赤ちゃんイルカがアクリルに近づいた。パララはアクリルと赤ちゃんの間に体を割り込ませようと頭をアクリルに押しつけ、まるで抱き上げるように赤ちゃんを背中に乗せた。

シロイルカの赤ちゃんの飼育は極めて難しい。過去8例の出産のうち現在も生存しているのは2頭だけという。母性を発揮するパララに支えら れ赤ちゃんが順調に育つことを祈りたい。

--------------------------------------------------------------------------------------------

静岡新聞社 写真部 藤井 晴雄(ふじい はるお)

(2012年6月13日撮影 同14日、朝刊1面掲載)

<取材者の弁>

午前8時。本社から富士山が薄曇りながらもよく見えたので航空取材を計画。

午前9時。4号目付近に雲が横長にかかってきた。

午前9時30分。ヘリポートを飛び立ったところ静岡市側からは雲に隠れて富士山は見えなくなっていた。

朝霧高原上空にまわれば見えるかもしれないとのパイロットのアドバイスで、雲の上に出たところ富士山が雲海からそびえ立っていた。窓を開けて取材を始めようとしたところ右上に虹が見えた。何回も富士山の写真を撮影してきたが、富士山と虹の航空写真は初めての遭遇で感激した。バランスのいいアングルへと誘導してもらい撮影した。

地上の虹もそうだが、はっきりと写らないのでは?と思ったがデジタルカメラのモニターでも分かるように写っていたので、朝刊用に出稿した。日本気象協会で確認したところ「環水平アーク」という大気現象の一つで、まれに見られるが珍しいとの事だった。偶然とはいえ約30分、きれいなものが見え、残り少ない現職のいい思い出にもなった。

--------------------------------------------------------------------------------------------

東京新聞写真部 戸田 泰雅(とだ やすまさ)

(2012年5月28日撮影、29日付朝刊1面掲載)

<取材者の弁>

雨が一時的に激しく降った5月28日。「開業したてのスカイツリーに雷が落ちるところが撮れるかもしれないから」というデスクの指示で隅田公園に行った。雷を今まで撮ったことがなく、どうすれば写るのか雨の中で難儀すること十数分、多分こうだろうという設定で撮っていると次第に空が明るくなりはじめ、太陽が見え始めた。空は明るいが雨はまだ降っていたのでひとまずデスクに電話すると「虹は見えない?」とのこと。良く目をこらすと雲がなくなった辺りから虹が見え始めていた。

雷同様虹も撮ったことはないので、虹はすぐ消えるという知識から急いで撮ることに集中。最初に立っていた所からでは虹とスカイツリーが絡んでなかったので隅田川沿いをダッシュ。吾妻橋あたりから撮ったのが最終的には掲載された。